学校生活

2月24日(水)、昨日は天皇誕生日でお休みでした。私はアパートで1日を過ごしました。家は会津にあります。実家は埼玉です。

転勤でこちらにアパートを借りています。いわば仕事のための住処です。

ところで天皇は、今年61歳になられるそうです。

お住まいは赤坂御所で、およそ3㎞離れた皇居(旧江戸城)へ、建物の建設や整備などが済むまで通っておられるということです。

天皇の住まいといって学校で習うのが「内裏」と「京都御所」です。

前者は平安京北部中央に造営された日常の居住空間で、周囲には官庁街が広がり大内裏を構成します。応天門、朱雀門から南に向かう直線道路が朱雀大路、現在の千本通りです。

後者は、平安時代後半から天皇が里内裏とよばれる母方の家に居住するようになり、南北朝時代頃に土御門御所として定着したものです。

内裏よりも東へ離れた場所で、幕末、小御所会議が行われたのもこちらとなります。

首相官邸に内閣総理大臣が、ホワイトハウスに大統領がいます。でもそれは、その公的役割を果たすべく用意された住処です。

私はプライベートも省みず、そこで生活する方々の情熱は人並みではないとあらためて感じました。リーダーの方々には頭が下がる思いです。

私たち勿来高校生の住処も時代とともに変化していきます。でもそこに集う子どもたちの未来にたいする情熱が宿ります。

学校生活

2月22日(月)、祝日の狭間の登校日、それでも元気に登校してくれてありがとう。

2が3つ並ぶこの日、きっと何かの記念日になっているのではないかと思い、調べてみました。

「にゃん(2)、にゃん(2)、にゃん(2)」猫の日だそうです。人間の発想力の豊かさに驚きます。

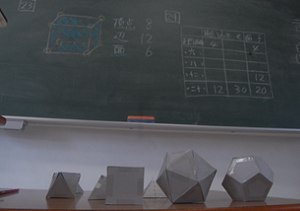

ところで今日は、2年2組で数学Aの授業に参加しました。テーマは正多面体です。

前回まで実際に正4面体・正6面体・正8面体・正12面体・正20面体を厚紙で作成しました。

三角形を書くのに四苦八苦するもの、うまく面同士をのり付けできないもの、いびつな多面体に仕上げたものなどさまざまでした。

今日はそれぞれの正多面体の頂点、辺、面がいくつあるのか調べました。正4面体は4,6,4、正6面体は8,12,6です。

そして「頂点―辺+面=」をそれぞれ計算させます。すると全て「2」になるではありませんか。

これが「オイラーの多面体定理」です。多面体全般に当てはまるそうです。勿論発見者はオイラーさん。発想力が人並みではありませんね。

ちょっと待ってください・・・。2月22日2年2組で2を導いた!発想力が動き出します。

学校生活

2月19日(金)、今週は地震や暴風、大雨と自然の脅威を思い知らされた一週間でした。

私はこれまでに繰り返される自然災害などの経験から、「予定」とは何だろうかと考えてみました。

「明日は休みだ。今日は夜遅くまで本を読むぞ。」「仕事が一段落ついたから、明日美味しいものでも食べよう。」

ところが家に帰ってみると暴風による停電で、読書どころではなかった、大好物のカツ丼を思い浮かべていたら、警察からの問合せで夜中に学校へ・・・。

結局、私は自然をコントロールできるという前提で生きていることに気がつきました。雪の多い地域で暮らしていたとき、毎日のように雪かきをしました。

ところが春になると、私が汗を流さなくても、あっという間に消えてしまいます。太陽の偉大さを感じていました。

ところが平穏な日々が、私の自然に対する気持ちを傲慢に変えてしまっていたのです。

私自身も自然の一部であることを肝に銘じて生活したいと思います。予定は未定・・・。

思いもよらないことが起きても、何を恨むのではなく、その場その時の状況に寄り添っていきたいと思います。

今、職員玄関に“花好きのおじさん”が育てた「サイネリア」が、飾られています。

花言葉は『いつも快活、いつも愉快』。花の姿に励まされて今日も生活しています。

この日、1年生英語の授業では会話のテストが行われていました。こんな風に『いつも愉快』に話したいですね。

学校生活

2月18日(木)、考査明け、1年生英語の授業ではテストが返されました。

ふと見せてもらうと、一人ひとりの答案に、その子に語りかけるように、先生の気持ちやアドバイスが書かれていました。

点数だけでは図ることのできない、子どもたちそれぞれの歩みが、その言葉から伝わります。

ところで先日テレビでイギリスにあるリッチフィールドという町の映像が流れていました。

バーミンガムのベッドシティーで、歴史ある大聖堂や豊かな自然があふれているところだそうです。

だからてっきり私はこの町は「Richfield(豊かな場所)」と名付けられたのだなと思いました。

ところが辞典で調べてると「Lichfield」というスペルでした。では「Lich」とは何か?手近な辞典をたぐっても出てきません。

そこで英語の先生が電子辞書で調べてくれました。すると豊かとは正反対の意味だと言うこと・・・。

これ以上詳しく調べることはできませんでした。固有名詞にはその土地の文化や歴史が詰め込まれています。

例えば邪馬台国の「卑弥呼」は、一節には「ヒメミコ」を漢字にしたとされ、「卑しい」という意味はないと言います。

また「服部」や「海部」、「錦織」などは古代日本の職業集団に由来すると言われます。

それぞれの歩みをしっかり受け留めたいものですね。

答案には一人ひとりの名前で呼びかけるようなコメントが書かれていました。宝物ですね。

答案には一人ひとりの名前で呼びかけるようなコメントが書かれていました。宝物ですね。

学校生活

2月17日(水)、学年末考査最終日です。1年生は「家庭総合」、「数学Ⅰ」、2年生は「現代文B」、「保健」です。感染症拡大の影響で5月から休校が続きました。

そのため1学期中間考査ができませんでした。しかも夏休みが短くなった影響から、2学期のテストも予定通りの日程で行うことができませんでした。

このうねるような波間の中で、ここまでよく歩んできましたね!自宅学習中の3年生も就職に備えて今頃教習所へ通っていることでしょう。

ところで私が初めて乗った車はカローラでした。1966年1000㏄の小型車と1500㏄の中型車の間を補う1000㏄クラス車として開発されました。

高度経済成長の時代、庶民に手の届く憧れの車でした。私の初めての車はその6代目でした。

彼との出会いは単にお店にあったから・・・。当時バイクにしか興味がなく、車のことは知りませんでした。

その後30年近く様々なクルマたちとの出会いと別れがありました。命をともにするパートナーです。それぞれに思い出があります。

そして今、12代目のカローラが私のパートナーです。1800㏄ハイブリッド車。製品コンセプトやユーザーのイメージは開発当初から変化しているようです。

世のうねりに身を任せながら、“花冠”の意味を持つ自分の名前を貫き通しました。

私たちは自然の中で生きています。不測の事態に出会うこともあるでしょう。そんな時こそ成長できるチャンスです。

名を貫き、身を変化させる・・・。あまり肩に力を入れず、柔らかく生活して下さいね。

1年生朝のSHR。昨日とは違います。でも変わらない先生と君たちの笑顔があります。時代が流れても、君たちの存在は絶対的なものですよ。

学校生活

2月16日(火)、学年末考査3日目です。1年生は「古典」、「音楽Ⅰ」、「現代社会」、2年生は「数学A」、「日本史B」です。

テストも中盤です。「もう少しやっておけばよかった」なんて思う人もいるでしょう。私にも心当たりがあります。どうしても繰り返してしまうものですよね。

ところで、昨日30年ぶりに日経株価の平均が3万円台に上がったとのニュースを耳にしました。

昨年3月には2万円台を割り込みました。それが1年と経たずに高騰したことになります。ところが実態経済は感染症の世界的な拡大で疲弊している状況です。なぜでしょう?

30年前の株価高騰はいわゆる「バブル景気」をもたらしました。プラザ合意による円高不況を克服すべく、政府は金融・財政政策をはじめ、市中にお金が回る策を講じます。

そのお金が株式や土地に注がれ高騰しました。企業はそこで集めた資金を生産活動に回しきれなかったため、実体経済が成長しきれませんでした。

結果、「バブル崩壊」により日本経済は長期低迷期を迎えます。

繰り返さないようにしたいですね。テレビやゲーム、スマホは魅力的です。時間があれば楽しみたいですね。

でも「勉強しておけば良かった」という言葉を繰り返さないように、今自分がすべきことが何かを見極めましょう。

この日、朝のホームルームでは、テストで後悔を繰り返さないように、先生方が語りかけていました。

学校生活

2月15日(月)、期末考査2日目です。1年生は「国語総合」、「地学基礎」、2年生は「コミュニケーション英語Ⅱ」、「生物基礎」です。土日は春を思わせる陽気でした。

太陽の誘いを断って、机にしがみつくには酷な連休でしたね。私もなんとか踏ん張って、家でじっと本を読んでいました。

宇佐見りんさんの『推し燃ゆ』です。次の一節に心を掴まれました。

「体力やお金や時間、自分の持つものを切り捨てて何かに打ち込む。そのことが、自分自身を浄化するような気がすることがある。

つらさと引き換えに何かに注ぎ込み続けるうち、そこに自分の存在価値があるという気がしてくる」

私は趣味と問われれば、登山と答えるでしょう。以前住んでいた地域では休みのたびに行きました。人はいいます、なんで休日に辛いことをするのかと。

でも本当に登山が好きなのか?景色や植物、頂上で食べるおにぎりと最高です。でもそれが目的ではなかった気がします。

当時、私は私生活や仕事、あらゆることで悩んでいました。迷いもありました。寂しさもありました。この小説の一節に心を抉られた気がしました。

今私は無理矢理に自分の存在を確かめるようなことはしません。だって間違いなく私はここにいるから。そして近くにいないけど、兄や家族がいる。

今日は君たちに会えた。ひとりではなかった。みんなひとりじゃないからね!

くぼた校の子どもたちは、校舎をともにする君たちが、考査期間中であることを気遣ってくれています。ひとりじゃないね!

学校生活

2月12日(金)、学年末考査初日です。1校時、1年生は「保健」、2年生は「家庭総合」、2校時、自習、「音楽Ⅱ」、3校時、「コミュニケーション英語Ⅰ」、「古典A」です。

昨日は建国記念の日で休日でした。きっと今日に備えて励んでいたことでしょう。

私は君たちには申し訳ないのですが、大型小売店に買い物に行きました。祝日ともあって、家族連れのお客さんが目立ちます。

そんな中、ふと「これ美味しそう!」「自分で作ればいいべ・・・」という会話が耳に入ってきました。

どんな人が、何について話しているのかは分かりませんが、きっと日常のありふれた会話なのでしょう。

私には家族がいないせいかもしれませんが、この会話を聞いてなんだか幸せな気分になりました。

ところで11日は8歳上の兄の結婚記念日です。私が大学生の頃でした。それまでいつも隣の部屋にいた兄がいなくなりました。

その日の夜、なんとなく心にぽっかり穴が空いた気分になったことを今でも覚えています。

兄はバンドを組んだり、バイクに乗ったり、自転車で佐渡まで行ったり、活動的な人でした。

自分のことを顧みず、働いて私を大学に通わせてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです。だからこの日は必ず兄のことを思い出します。

私にも家族がいたのですね。いつも隣の部屋にいた時は、なんてことのない会話が幸せだと気付かなかった・・・。

この日改めて思いました。平凡な日々こそが貴重なのだと。

朝から友だちと学び合う光景・・・。

こんな平和がいつまでも続いて欲しいと願います。

学校生活

2月10日(水)、3年生の登校日です。久しぶりに君たちに逢えたことだけで、今日という日の「意義」を見いだした気がします。

みなさんがいてはじめて、教師である私の営みは成り立っているのだなと。

ところで以前、私には人生に後悔はないと言いました。でも実はひとつだけ、やっておけばよかったと思うことがあります。

それは青春を謳歌することです。流行を追い求め、友達と遊ぶ。恋愛し、失恋し、涙を流す・・・。

時代性もあったでしょう。「質実剛健」が校是となる時代です。男女が人前で手をつなぐ姿は稀でした。

「受験戦争」ともてはやされたほど、人口も多く偏差値至上主義の教育を受けてきました。

性格もあったでしょう。生真面目で柔軟性がなく、しかも人見知りが激しい・・・。遊びや恋愛に足を踏み入れる勇気を持っていませんでした。

時々、テレビなどでその当時流行った遊びや音楽、さまざまなカルチャーを目にします。『マハラジャ』『ジュリアナ』と、行くことができたのに・・・。

もっと素直にその時代を味わうべきだったと思います。せっかく自分が生きていた時代に、出会うことができたヒトやコト。

後悔とまでは言いませんが、少し寂しい・・・。

きちんと青春してください。ほんのり苦くてぴりっと辛いこともあるでしょうが、きっと人生のあまい思い出になるはずです。

今日も私は青春を取り戻すべく「TRF」を聴くことにします。

久しぶりのホームルームです。担任の先生との時間を大切にしてください。

学校生活

2月9日(火)、期末考査が近づいています。放課後残って勉強する子どもたち、せがまれて頭をかきかき、数学を教える英語の先生の姿、印象的です。

「先生勉強教えて!」「どこだ?」「全部!!」何が分からないのかが分からない・・・。そんな人いませんか?

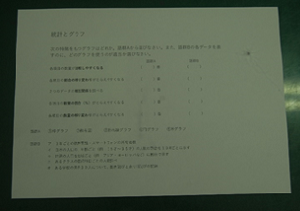

ところで今日は、1年生の「数学Ⅰ」の授業に参加しました。統計とグラフの授業です。

①3年ごとの携帯電話・スマートフォンの所有者数

②日本の人口の年齢ごとの人数の割合を10年ごとに示す、それぞれどのようなグラフを使えばよいでしょうか。

①は折れ線グラフ、②は帯グラフです。

例えばケイタイなどの普及度を見たい場合、折れ線グラフを使えば実際の普及数が分かります。

帯グラフを使えば、どの年代に普及しているのかを知りたい場合に利用できます。つまり何が知りたいのかを考えた上で、グラフを選ぶわけです。

テスト前です。大いに勉強してください。でも「教えて」という前に、何が知りたいのかをまず見つけましょう。

次に導き出す方法、そして前提となる数式や事象とさかのぼって考えてみてください。グラフを書く、座標に点を打つ、座標点を出す。どの時点で分からないのかがきっとはっきりしますよ。

英語の先生も汗を流さずにすみます。まず整理することからはじめよう!