学校生活

令和3年1月25日(月)、3学期が始まって2週間、今日は3年生が最後の授業を受けました。

しばらくぶりに文章を書きます。この間、もし前の文章を読み返し、そして行動に移してくれた人がいれば幸いです。言葉は偉大です。でも動かなければ何も変わりませんよ。

さて明日から4日間にわたり、3年生の学年末考査が始まります。それが終わると2月1日から自宅学習です。そして3月1日が卒業式。そしてそれぞれの道を歩んでいきます。

私は時々、成長した卒業生と会うことがあります。そんな時、なぜか寂しさを感じます。

私は君たちと接することが仕事であり生きがいです。だから、当時のことがよみがえり懐かしくて仕方がない。いわば過去に生きているからではないでしょう。

ところが卒業した子どもたちは、職場や家庭、恋人やファッションに全力投球です。自分の力で、必死に生きるための空間を創り上げている。

いわば今を生き、未来を創造しています。過去は今の自分を創り上げました。でも未来を創り上げるのは、今の自分なのですから。

私は思います。生徒に忘れられる先生になろうと。過去を振り返らず未来に目を向けて、その時を懸命に生きられる、そんな人生を歩んでください。

3年生6校時最後の授業。君たちに幸おおからんことを祈ります。

3年生6校時最後の授業。君たちに幸おおからんことを祈ります。

部活動

12月24日(木)、本校理科研究部はクラゲ採集するため、勿来漁港をはじめ近隣の漁港へ行きました。

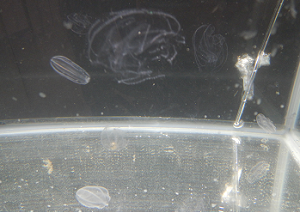

勿来漁港ではサビキウリクラゲBeroe mitrataとカブトクラゲBolinopsis mikadoの2種を採集しました。学校に持ち帰り、早速職員玄関前に展示しました。

どちらのクラゲも櫛板(しつばん)とよばれるスジが有り、光に反射してキラキラしています。

サビキウリクラゲは他のクラゲを捕食するそうで、翌日、翌々日とクラゲの数が減り、年明けの水槽には全く見当たらなくなってしまいました。

今回採取した2種のクラゲはポリプを形成せず世代交代しないクラゲの仲間(有櫛動物)なので、一部はまた小さなプランクトンに戻って、水槽中を漂っているのかもしれません。

次回は1月11日にクラゲ採集の予定です。次は一体どんなクラゲが学校に来るのでしょうか?

学校生活

12月23日(水)、2学期終業式です。頑張りました!

終業式は放送で行われました。まず理科研究部「蛭田川と四時川(2)河川の比較と自浄作用について」で優良賞を受賞、英語・漢字・数学各検定に合格で呼名されました。

続いて校歌が演奏された後、校長先生のお話です。

各クラスの黒板には高級外車の写真が貼られています。2人乗りで1,500万円ほどだそうです。

校長先生は担任の先生を通じて生徒のみなさん全員にクリスマスプレゼントを配ります。ふりかけでした。150袋で税込み2,500円だそうです。

2つを比べてみると、車の方が価値あるように思われます。ところが1グラムあたりの値段を比べると、高級外車は8円、ふりかけは11円です。

一見、価値あるモノに見える物事も視点を変えると変化する。つまり人によって価値観は様々だ。

社会にでて、人と衝突することがあったら、ふりかけを見て、相手の気持ちを理解するよう努力して欲しい。そう校長先生は子どもたちへメッセージを送りました。

衝突を繰り返すことでしか価値観の違いは明確になりません。でも衝突はエネルギーがいる、面倒な事柄です。避けて通った方が楽です。

でもね、きっとそれを乗り越えたときに互いの価値観を尊重できる間柄になるはずです。怖いですよね。でも大丈夫です。君たちはひとりじゃありませんから。

ホームルーム教室で行われた終業式の様子。

この日3年生は卒業アルバムに載せるクラスの集合写真を、正門前で撮りました。

学校生活

12月22日(火)、明日いよいよ2学期終業式です。本日は今年を締めくくる最後の授業の日となります。1年を振り返ってみて、みなさんどのような総括をしますか?

今年は3月から断続的に臨時休校がありました。リズムを崩されてもなお、ここまで学び通した君たちに頭を下げます。

ところで最近、デイヴィッド・B・モリスさんの『痛みの文化史』(紀伊國屋書店1998年)を読み始めました。痛みは人や時代、立場や状況によって異なるというものです。

私たちは生物学的にどこかに原因があって、痛みを生じると考えます。

ところがその刺激というか病原が同じであっても人によって感じ方が違うと言うことを、歴史的にひもときます。とても興味深い内容でした。ぜひ読んで欲しいと思います。

その中に次のような文章がありました。痛みを訴えている人に、薬だといって砂糖の塊を飲ませたり、白衣を着た人に診療してもらうと、痛みが治まると。

私にも経験があります。この状況を私たちは「偽薬」「偽医者」と表現しがちです。でも私は著者の文章を読んでいくうちに、こう感じました。痛みが治まったのなら、それは「本物」ではないかと。

君たちにとって「本物」って何だろう?高級ブランドを身につけること、有名企業に就職すること、預金の大きさ・・・。

私はこう思います。「痛くない」「快適」な生活、それをもたらしてくれるヒトやモノが「本物」であると。一生を通じてそれを探してみませんか?

この日、1年生は英語の時間に、先生方のことを英語で紹介しました。

きれいにシートへまとめたことを、懸命に覚えてスピーチする姿が印象に残ります。この一瞬の輝きこそが「本物」です。

学校生活

12月21日(月)、今週水曜日に2学期終業式を迎えます。三年生は社会に出る前の貴重なお休みです。来たるべき見合いに向けていろいろと考える時間にして下さい。

ところで、社会人になってもし会社の同僚から「何かあったらいつでも言ってね。手伝うから。」と言われたらみなさんはどんな気持ちになると思いますか。

相手の思いやりに感動するかもしれませんね。

ところが私は違いました。実は何度かそういう場面に遭遇しました。でもいつも虚しく感じるのです。仕事って明日も明後日もずっと続きます。

悩みやアクシデントって、これからも起き続けるでしょう。でも大人ですから逃げるわけにはいきません。

自分で乗り越えるしか、不安を解消する手段はありません。その時だけ言葉をかけられても・・・と思ってしまいます。

安心感をもって生活できる環境って、きっといつでも、どこかで、誰かが見守ってくれていることだと思います。

確かに同僚の言葉は好意から発せられたものです。でも「その時」「その場」だけのもの。

あなたの存在だけで人はホッとするものです。だから言葉が空回りしないためにも、日々誠実に暮らしましょう。特別な言葉や行動は必要ありません。

「あの人がいつでもいてくれるから」と、思われるような人になって下さいね。

この日3年生国語表現の授業では、グループに分かれて「いわき市の魅力を伝えよう」と題し、プレゼンテーションが行われました。

あらためて地元の良さを再発見できたのではないでしょうか。

学校行事

12月18日(金)、1年生は3,4校時に「共生プログラム」の一環として、くぼた校で作業学習を体験しました。

また2年生は5,6校時に進路ガイダンスとして、企業で採用を担当する方からお話を伺いました。

「挨拶ができる」「コミュニケーションがうまい」「やる気がある」

これが企業の求める人材だそうです。お話くださった企業は、製造業です。

しかし社員のおよそ3分の1は、高校の普通科出身だといいます。現場では、工業高校では扱うことのなかった機械も多く、ほとんどの新入社員に一から教えていくそうです。

その場面では、人と人とが知識や技術をやりとりすることが中心となります。挨拶されて嫌な思いをする人はいません。

また、言葉のキャッチボールがスムーズだと、作業もはかどることでしょう。さらに、仕事を「好きだ」という思いや「覚えよう」とする情熱が、技術の習得を早めます。

結果的に、効率が上がり、企業の生産性向上につながるのです。

では企業は高効率による利益だけを目的に、新入社員を求めているのでしょうか?仕事の成功は成果をもたらします。ではその成果とは何でしょうか。

私は2つあると考えます。1つは経済的成果。

もう1つが達成感。こちらは上司から褒められたり、同僚と共有できたり、家族に自慢できたりと、相手がともないます。つまり人の支えなのです。

企業はみんなで協力することで生産性を向上させます。だからこそ、支え合いながら働ける人を望んでいるのではないかと感じました。

学校生活

12月17日(木)、昨日放課後、今年最後の駅前清掃ボランティアが行われました。通称「関の子ボランティア」です。

地域の方々が勿来駅前の環境整備に活動されており、そのお手伝いを毎週水曜日にさせていただいています。

昨日の参加者は生徒会の生徒を中心に6名でした。また同じ活動をくぼた校の生徒も行っています。こちらは15名が参加しました。

勿来高校の子どもたちはトイレを、くぼた校の子どもたちは駅周辺のゴミ拾いを担当しました。

この日はこの冬初めての寒波に見舞われたため、寒風吹きすさぶ中、冷たい水に手をぬらし懸命に励む姿が痛々しくもありました。

おそらくトイレは明日には再び汚れます。次の日にはゴミもきっと落ちているでしょう。では君たちの努力は虚しいものなのか?違います!

駅前の関の子広場で毎日子どもたちを見守ってくれる地域の人々の姿、毎週トイレを掃除する高校生の姿、

周辺のゴミを拾うことで清潔に保とうとする子どもたちの姿。駅を使う人々の目、

彼らを迎えに来る人々の目、周辺に住む人々の目。

目に映る姿が胸の奥底に刻まれ、いつしか彼の地の風景を変えていきます。歴史はこうして創られるのです。君たちのこの日の活動は、間違いなく歴史に刻まれます。

学校生活

12月16日(水)、今日は3年生「生活と福祉」の授業で、日本年金機構の方より年金セミナーが行われました。

人口構成の変化にともない社会保障制度が不安視される中、未来を創るみなさんにとって有益な時間であったことを望みます。

ところで先日、3年生が福島県警に合格しました。この生徒は浜通りで暮らしていましたが、10年前に起きた東日本大震災のため会津での生活を余儀なくされます。

見知らぬ土地で、地震の衝撃と将来への不安を抱えながら、中学校生活を送ります。そして、勿来高校へ入学しました。

2年生の時、進路について思い悩んでいた姿を思い出します。

震災時にみんなの力になってくれた警察官になって、自分も人の役に立つ仕事をしたい。

でも本当にそれでいいのだろうか。この仕事は強い精神力が求められる。自分にできるのだろうか。採用試験だって難しい。

自分の学力で合格できるのだろうか。涙を流しながら悩んだこともありました。

それでもこの子は決心します。警察官になろうと。問題集に向き合いました。眠い目をこすって授業に参加しました。

周りのみんなが就職を決め、ホッと一息ついている姿を横目にしつつ、踏ん張りました。

わずか17歳の子が、これほどの重い想いを秘めて築き上げてきた道ーー。

私たち大人は、もっと一人ひとりの子どもたちの来し方行く末に真摯に向き合わなければならないことを改めて教えてくれました。合格おめでとう。

65歳の方の平均余命から考えると、月25万円程度、全部で6000万円のお金がかかるそうです。年金はその時の生活費を補うものです。

65歳の方の平均余命から考えると、月25万円程度、全部で6000万円のお金がかかるそうです。年金はその時の生活費を補うものです。

子どもたちはライフサイクルを考えながら話しに耳を傾けていました。

部活動

12月12日(土)に開かれた福島県生徒研究発表会に本校理研部が参加しました。

今年度は新型コロナ感染症予防のため、動画での参加、審査となりました。

厳正な審査の結果、本校理科研究部が発表した「蛭田川と四時川(2)~河川の比較と自浄作用~」が地学部門 優良賞をいただきました。(☞発表論文、口頭発表資料はコチラ)県大会入賞は約12年ぶりの快挙です!

松本部長のコメント

「今までの先輩方の研究や今年入ってくれたメンバーと一緒に活動した結果で賞が取れたと思っています。

来年はさらに上の賞が取れるように努力していきたいと思います!」

深谷副部長のコメント

「水質調査の合間に水遊びするなかで、今回発表のメイン、粘土鉱物を見つけました。

これからも自然に踏み込んだ調査を続けていきたいです。」

鈴木庶務のコメント

「私は2年生インターンシップにも参加していたため、研究発表会の練習との両立は大変でしたが、なんとかやってこれました。

県大会で良い結果を出せて嬉しかったです。」

学校生活

12月15日(火)、今日は中庭の池が凍るほど寒い朝でした。来週まで学校は続きます。温かくしてすごして下さい。

期末考査後、本格的に授業が始まり、私も毎日「楽しい授業」にするにはどうすればよいのか考えます。私は歴史を担当しています。君たちに伝えたいことは山ほどあります。

ところが君たちが求めているものとは違う場合が多々ある。教科書のフランス革命の項目にマリーアントワネットは出てきますが、彼女の暮らしぶりや当時のゴシップなどは蚊帳の外。

でも先日それを授業で話したら、いつもは眠たそうな瞳が、多少見開かれていたように感じました。

ところで私は野球をやっていました。コントロールをよくするために、家の塀相手によく1人でボール投げをしていました。

その甲斐あって、チームメイトとの練習も人並みに投げることができるようになりました。でも、それって本当に自分の実力だったのかと疑問に思います。

よく考えてみると、相手が胸の前でボールをしっかりキャッチしてくれたから、結果的にそれがストライクになっただけのことではないか。

きっと授業も同じなのだと私は思います。みんなが受け止めてくれることが、成否を分けます。さらにその内容がみんなの求めるものかどうか。

そこを今後とも胸の真ん中に据えながら授業をしていきたいと思います。

この日は、1年生「数学Ⅰ」の授業に参加しました。テーマは余弦定理。先生も子どもたちもストライク目指して取り組んでいました。

3年生6校時最後の授業。君たちに幸おおからんことを祈ります。