学校生活

12月11日(金)、教師としてあと何回このような体験ができるであろうか?

今日、3年生美術選択者が、勿来の関近くにある「交流スペース勿来」に壁画を描かせてもらいにいきました。

数ヶ月前、当施設の方から校舎を共にするくぼた校へ提案がありました。

そこで、一緒にやろうではないかと、本校美術班にくぼた校の分校長先生からお声がけいただきました。

本校の美術講座は今年度で終わります。私たちは勢い立ちました。

ほとんどの子どもたちが地元に就職します。もし作品が良いものであれば、将来自分の家族を連れて見に行くことができる。

「あれ、お母さんたちが描いたんだよ」と言って・・・。

全員でデザイン画を描き、そこから2人の少女が描く作品を選びました。この一年、誰もが個性的な創作活動をしてきました。

中でも彼女たちの作品は秀逸です。しかし教室の黒板ほどもある壁面に思い通りの絵が描けるのか、当日朝、不安の表情が浮かびます。

いざ「キャンバス」に立ち向かいます。彼女たちに何かが降りてきたように、下絵なしでぐんぐんと筆を運んでいきます。

しかも他の子どもたちへ色づくりやペイントを指示しながら。

実は私も不安でした。もし適当なものになってしまったら、きっと後には残らないであろうと。しかしそれは杞憂に終わりました。

14:00完成です。あのちっぽけな画用紙に描かれた作品が、コンクリートの巨大な壁面に再現されていたからです。

声をかけてくれたくぼた校の先生方、それに応えて10年残る仕事に立ち向かった子どもたち。

私はこのような1日が生きている間に何度訪れるのかと感じるほど素晴らしいものでした。

学校行事

12月10日(木)、来週月曜日14日に避難訓練が行われます。この日は3年生に避難の練習をしてもらいました。

昨日まで全クラスに同じ講義が行われました。いつもの訓練とは違い「要配慮者避難支援」を行うためです。

これは災害時に高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人、障がいを持つ方などとともに、安全に避難することを目的としています。

歩けない方は毛布で簡易担架をつくり10数人で慎重に運びます。

視力が十分でない方には、寄り添いながら一緒に歩行します。

耳の不自由な方には、筆記によって安心して避難していただくように配慮します。

1年生から3年生までの6クラスの生徒全員が、一生懸命に取り組んでくれました。

近年災害が多発しています。環境の変化でしょうか急な豪雨や洪水が散見されます。また日本列島周辺で巨大地震が起きる可能性が大きいとも取りざたされています。

そのような日本社会の現状の中、きみたちは近い将来社会に出ることになります。そこでは多様な人々と生活空間を共にします。

いつ何時、災害に見舞われるか分かりません。そんな時、ウルトラマンが来てくれればいいのですが、彼は忙しくてきてくれないかもしれない・・・。

だから、私たち一人ひとりが力を合わせて、1人でも多くの命を見つめていきませんか?私は思います。小さな正義が地球を救うと。

学校生活

12月8日(火)、今日は朝のSHRで朝食に関するアンケートをとりました。どれくらいの子たちが朝食を楽しんでいることでしょうか。私は毎朝バナナを食べます。

昨日購入したバナナ、とてもはりがあって新鮮だと思いました。ひとり暮らしの私にとって、一房のバナナ、週末には残念なぐらい生気を失います。

でもふと思ったことがあります。「新鮮」って何だろうと。

庭の畑で採れたトマトを朝食で食べる。これは新鮮です。朝採れたレタスが八百屋さんの店先に並べられる。まあこれも新鮮でしょう。

ところが昨日買ったばかりのバナナを食べる。これは新鮮なのでしょうか。私が購入するものはほぼ東南アジアか南米産です。少なくとも数日前に収穫されたものになります。

業者の方々は様々な努力をされていると聞きます。まだ未成熟なうちに収穫、

追熟のため適度なエチレンガスを与えて、私たちの食卓にのぼる頃、食べ頃になるように保管されているそうです(Dollさんのホームページを参考にしました)。

さて私は毎朝、子どもたちの接します。それぞれの表情と足どりです。良いことなのか悪いことなのか、何があったのかは分かりません。

でも1つ言えることは、昨日とは違うということ・・・。

「新鮮」とは「今までのものとは違って新しいこと」「新しくてよごれていないこと」(学習研究社『漢字源改訂第四版』2007年より)とあります。

いろいろなことがあるでしょう。でも必ず明日はやって来ます。

次の日迎えた朝の自分は「新鮮」。そのことを心に抱き今その時を充実させましょう。

玄関脇に息づく植物たち。この日の朝も昨日とは違う顔を見せてくれました。日々これ新鮮かな。

学校生活

12月7日(月)、今日は先日行われた生徒会役員選挙で充足されなかった書記、会計、会計監査、議長団を再び選挙で選ぶための告示が行われました。

生徒会の仕事は見方によっては面倒なものとも受けとれます。部活やアルバイト、帰宅して自由な時間を過ごす、それが制約されるわけですから。

生徒会とはそもそも何でしょうか。文部科学省が平成30年に出した『学習指導要領』によれば、

特別活動の生徒会活動の項目に「生徒が主体的に組織をつくり、役割を分担し、計画を立て、学校生活の課題を見いだし解決するために話し合い、合意形成を図り実践すること」とあります。

あくまで子どもたちが、主体的に課題を解決するために、実践することが求められています。

では課題とは何でしょうか。「制服を変えて欲しい」「校則が厳しすぎる」「自動販売機を増やして欲しい」など、今まで私自身が目にした子どもたちの訴えは様々でした。

今も同じような希望を持つ生徒はいるでしょう。ただ自由を失ってまで獲得したいことではないのかもしれませんね。

ただ3年生の面接練習で思い出を聞いてみると「体育祭」「文化祭」「ボランティア活動」と答える子たちがいます。

『学習指導要領』には生徒会活動の内容として「学校行事への協力」「ボランティア活動などの社会参画」も挙げています。

少なくとも生徒会の子たちが自由を削ってまで生み出した行事が、これから巣立つ子どもたちの財産になっているのです。

報われることが少ない仕事かもしれません。しかし多くの子どもたちの高校時代を彩る貴重な仕事だと私は思います。

放課後、生徒会室では生徒会誌編集の打合せが行われていました。卒業生にとって記念になる冊子です。生徒会のみなさんに心から感謝します。

学校生活

12月4日(金)、期末考査最終日です。1年生は「保健」・「コミュニケーション英語Ⅰ」、

2年生は「コミュニケーション英語Ⅱ」・「現代文B」、3年生は選択科目(「生活と福祉」・「ファッション造形基礎」・「生物演習」・「簿記」)・「数学Ⅱ」です。

また放課後くぼた校のみなさんが製作した手作り製品の販売会が行われます。

いわき支援学校くぼた校は「生徒一人一人の実態と教育的ニーズに応じた適切な教育を行い、地域の中で自立した生活を送ることができる力を身に付けさせるとともに、

自らも地域の中で役割を果たそうとする意識、意欲をもった生徒を育成する」ことを教育目標に、社会生活する上で必要な技術の習得に励んでいます。

くぼた校のみなさんの製作した製品は、文化祭や地域の大型量販店などで販売されることがあります。10月17日(土)のくぼた校祭でも販売会が行われ、多くの保護者や関係者の方が購入されていました。

今年は感染症拡大防止のため、大々的に売り出すことができませんでしたが、子どもたちが手作りする製品にはこの世に2つとない味わいがあります。

手と心と素材が織りなす芸術品、持っていて飽きない一品です。

今日の販売会のポスター(左)と文化祭で購入したバスケット(右)。昨年は売り切れで購入できませんでしたが、今年やっと手に入れることができました。使うほどに手になじんできます。

学校生活

12月3日(木)、期末考査3日目、1年生は「家庭総合」・「数学Ⅰ」、2年生は「日本史B」・「古典A」、3年生は選択(「地理A」・「フードデザイン」)・「国語表現」です。

いつもより早く登校し勉強する姿に微笑みを禁じ得ません。

ところで今週から各クラスに「朝ご飯を食べて期末考査を受けよう!」と題するポスターが掲示されています。

本校では1日から7日を啓発週間とし、「立派な朝食でなくても、時間がなくても、バナナ1本でもいいから、朝食を食べて登校しよう!」というメッセージが掲げられています。

みなさんはいかがですか?

私は数十年間、朝食は食パンです。理由は欧米文化への憧れです。就職するまで自宅で出してもらうご飯(白米)を、何の疑問もなく頂いていました。

ところがひとり暮らしをはじめて自分で朝食を用意することになった時、「映画で観たtoastやってみたい」と思うようになりました。

それからです。margarineやjamをつけ、coffee・sausage・fried egg・bananaと一緒に。好きなものを朝食べられると思い、夕食を食べ過ぎることはありません。

結果的に早く床に就き、早朝目覚めるため、ゆったりとしたbreakfastを迎えることができます。

栄養バランスが十分かどうか疑問です。健康ではなくファッションが動機ですから。

だだ1つだけ言えることは朝食から一日の活力と生活リズムをもらえます。「早起きは三文の得(The early bird catches the worm.)」ですね。

学校生活

12月2日(水)、期末考査2日目、1年生が「現代社会」・「音楽Ⅰ」・「国語総合」、2年生が「保健」・「生物基礎」、3年生が「現代文」・「選択科目(教養数学、英語表現、発達と保育)」・「世界史A」です。

1日3科目受験の子たちもいますね。焦ってはいけません。問題と対話することです。

何が言いたいのか、一生懸命耳を傾けてみて下さい。

ある日の数学の時間、次のような問題が出されました。1辺が6㎝、1つの角度が60°の直角三角形を三平方の定理を利用して、他の辺の長さを出します。

教科書にはa2+b2=c2とあります。生徒は先生からアドバイスを受けます。三角形を逆さまにすると教科書と同じ向きになるから、計算式が立てやすいよと。

そして答えを導き出すのですが、答えがあいません。理由は、三角形を逆さにしたため、6が9になってしまったのです。

逆さといえば、私は日本地図を思い起こします。

日本海側が「裏日本」とよばれることに問題意識をもつ研究者が、古代以来、こちら側の方が大陸との交流が盛んであったことを視覚的に示すために、このような手法で訴えます。

日本列島がユーラシア大陸、東アジアの最東端に位置することが分かります。

ところがここに浮かぶいくつかの島について、見方を逆さまにすると、つまりどの国から眺めるかで呼び方が変わり、時に行き違いが生じます。

対話が大切です。aやbは何を表しているのか。耳を傾けて下さい。

前日放課後、3年生全員が中庭に集まって、卒業アルバムに載せる集合写真を撮りました。

朝、カワセミは1羽でやって来ましたが、今は49人の仲間たちが集います。

学校生活

12月1日(火)、今日から期末考査です。1年生は「国語総合」・「地学基礎」、2年生は「家庭総合」・「数学A」、3年生は「コミュニケーション英語Ⅲ」・「化学基礎」です。

ラッキーなことが起きない限り、努力と結果は比例します。目の前にある問題から目を背けず、乗り越えていきましょう。

思い返すと、私は失敗の連続でした。大学受験、6校も受けたのに1つとして合格通知が来ませんでした。恋愛、成就したことがありません。

でもこれで良かったと思っています。例えば偶然、記号問題が当たって合格していたら、きっと入学後、苦しむことになったでしょう。

自信の無いまま生活すればきっと周囲の雰囲気におしつぶされ、思うように振る舞うことができなかったでしょう。

もし外見を繕って、意中の相手を射とめたとします。朝起きてパジャマに寝ぐせの頭の自分をいつまで隠し通せるか・・・。

受け入れてくれる場所や人は必ず存在します。反対に、そうでない場所や人もあるでしょう。受験の失敗や失恋を、私は良い経験だったと思います。

もしラッキーなことが起こったら、きっと今頃、自分は苦しんでいたことでしょ。

今の自分を優しく受け入れてあげて下さい。そして望むべき方向があるならば、一歩ずつ努力していって下さい。

いつか、その時の自分を受け入れてくれる場所や人に巡り会うはずですから。

11月30日にくぼた校や勿来幼稚園、そして地元商店街のみなさんと、花を植えて街中に配付する作業に参加させていただきました。

勿来のみなさんは温かく私たちを受け入れてくれました。

学校生活

11月30日(月)、明日から師走です。期末考査も始まり、忙しない毎日になりそうです。でもそんな時こそ、自分の目標に向かって、急がず焦らず一歩ずつ、歩んでいきましょう。

ところで先週の金曜日、ある3年生が、受験結果を報告しに来てくれました。看護系の学校の合格通知書をもって晴れやかに報告してくれる姿に、胸が一杯になりました。

本校ではほとんどの生徒が就職します。5月から7月にかけて、求人票を見比べながら自分の将来を模索します。

悩んだ末、企業見学の準備や履歴書に記載する志望動機に悩みます。これは多くの子が直面する共通の話題なので、友達同士でその苦労を分かち合うことができます。

ところが進学希望者は、この時期ひたすら勉強します。1学期期末考査の成績を少しでも上げるために。

来たるべき11月以降の試験日を標的に、1問でも多く問題を解けるように、と。長くて辛い道のりです。しかもその苦労を分かち合う友人も少ない。

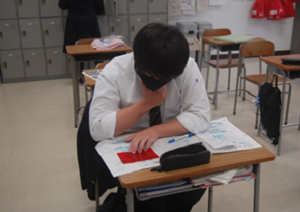

クラスのみんなが就職についてあれこれ話す様子を背中で受け止めながら、この子は必死で机に、参考書に、問題集に向かい続けました。

弱音を吐きたくなることもあったでしょう。気持ちがぐらつくこともあったでしょう。でもこの子は踏ん張った。尊敬します。

友達はいいものです。支え合いながら、時間を共有できる仲間です。でも流されていいものではありません。人生の主役はあくまであなたです。脇役であってはならないのです。

朝6時半、毎日学校の中庭にある池に「カワセミ」がやってきます。清流にすむイメージの強い鳥ですが、いわき市では人家のある川沿いや池でも見られるようになってきました。

警戒心が強く、数分後には姿を消します。きっと池の魚を食べて、寒い冬を必死で生きているのでしょう。1羽でも・・・。

学校行事

11月27日(金)、今日は5校時に11月17日から3日間インターンシップに参加した子どもたちが、1,2年生の教室を回って、体験談を話しました。

また6校時は、生徒会役員選挙にともなう立会演説会と投開票が行われました。

私は2年生8名が参加したインターンシップの感想を聞かせてもらいました。製造現場を体験した彼らは、一様にコミュニケーションの大切さを感じているようです。

職場のみんなが協力しないと製造が滞ったり、欠陥がある製品ができる可能性があります。1つでもそのような製品が市場に出ると、企業のイメージダウンは計り知れません。

また体験を通して自分にその職場があっているかどうか、参考にすることができた生徒たちもいました。

誰でも子どもの頃からの夢があります。憧れの職業に就いて、颯爽と仕事ができたらどんなに幸せかとーー。

でも実際に体験してみるとイメージと違ったり、自分には向いていなかったりと、感じ取ることもあったのでしょう。

自分とはいったい何なのか?経験はそれを少しずつ浮き彫りにしてくれます。

私も、いろいろな経験を通して、子どもの頃の夢・・・ウルトラマンにはどうやら向いていないことが分かりました。