学校行事

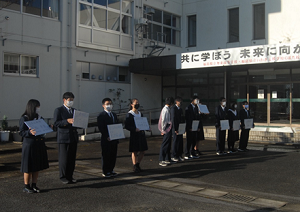

11月26日(木)、明日の生徒会役員選挙に向けて、登校する生徒たちへ、投票を呼びかける姿が目に入りました。

今回、いくつかの役職で定員以上の立候補者が届出を出しました。それぞれが公約を掲げ、明日の勿来高校を創り上げていこうと、意欲に燃えています。

ある人は挨拶運動の活性化や魅力ある学校行事の企画運営を掲げます。またある人はボランティア活動の充実を訴えます。

さらに「楽しさ」と「規律」両方を備える学校づくりに邁進したいと決意を主張する人もいます。

近年、各種選挙の投票率が低いことが問題視されています。背景の1つに、若者の政治的無関心があるといわれます。

選挙権有資格者の年齢が18歳に引き下げられたのをきっかけに、学校でも主権者教育が進められています。

今回の生徒会役員選挙はその政治を身近に体験する第一歩です。立候補しようとすれば社会を真剣に見つめ直します。何が課題か、どう解決すれ良いのか、そのために何が必要かと。

確かに君たちの1票で、明日から180°違った世界は訪れません。しかし、政治的な活動を通して、関心をもつことができます。

そんな子どもたちがたくさんいれば、きっと社会は君たちが思い描く将来像に向かって歩んでいくことでしょう。

未来は君たちにしか体験できません。君たちが主役です。だから・・・大切にして下さい。先人が勝ち取った参政権を。

学校生活

11月25日(水)、生憎の雨模様・・・。一雨ごとに寒さがつのります。風邪引かないようにね。

ところでここ数日朝のニュース番組で「NiziU」という言葉を耳にします。

調べてみると、日韓合同オーディションプロジェクトで選ばれた9人の女性グループだということ。彼女たちの「縄跳びダンス」がはやっているといいます。

はやった踊りといえば80年代のディスコ、90年代のクラブ、DJが場を盛り上げながらR&Bやユーロビートに合わせて踊る姿が目に浮かびます。

ツイスト、パラパラ、ヒップホップなどいろいろなダンスがありました。

ところで、会津の湯川村には「念仏踊り」というものがあり、毎年4月28日に開催され、県の重要無形文化財にも登録されています。

私は何度も練習に参加させていただきました。夜遅く、地域の方々が仕事の疲れも忘れ、子どもたちに踊りやお囃子を教える姿が感動的でした。

阿波踊りやよさこい、さんさ踊りやじゃんがら念仏踊りなど各地に伝統的な踊りが伝わります。

親から子へ、子から孫へと伝えられた踊りで、地域の人々の心を熱くさせます。きっと踊りは人にとって特別なもの、必要なことなのだと思います。

なぜなのか・・・それは分かりません。でもみんなで踊ると、独特な高揚感を味わえることは確かです。

社会は複雑です。時には心身ともに疲れてしまうことがあるでしょう。そんな時こそ踊りましょう。

新しい道が開けるかもしれません。ただし・・・踊らされてはいけませんよ!

いわき市障害福祉課から手話通訳の方をお招きし、3年生「生活と福祉」の授業で、講義をしていただきました。

実際にスピーチを手話通訳していただいたり、手話を用いて自己紹介したりと、充実した時間を過ごしました。

学校生活

11月24日(火)、3連休が終わりました。来週火曜日から期末テストが始まります。忙しくなりそうです。連休中、英気を養うことができましたか?

連休中、私はある言葉に出会いました。

「素人だった自分は、『歌を唄う』というものさえわからず、苦労した事ももちろんあったし。だけど、それと向き合い闘って乗り越えた自分もいます。」

(TRF15th Anniversary BEST MEMORIES所収YUーKIさんの言葉より)

90年代に大活躍したアーティストの方が、15周年を迎えた気持ちを綴られたもの。当時は何も知らずに聴いたり踊ったりしながら楽しんでいました。

しかしそんな想いを知ってから、みなさんの作品を聴いてみました。涙が出ました。

自分の子どもと変わらない若い彼らが、音楽会社を背負って、これまでにないカタチのsound,song,danceを創り出してくれたのだなあと、心が抉られたからです。

実は同じような感覚を私は毎日のように抱いています。連休明け、仲良く登校する姿。近く期末テスト対策に課題を提出する姿。久しぶりに会った友だちとはしゃぐ姿ーー。

そんな一生懸命に生活する君たちの姿は、有名人に劣るところがありません。現実と向かい合い、乗り越えようとしているのですから。

忘れないでくださいね。君たちは日々、人に感動を与えているということを。

部活動

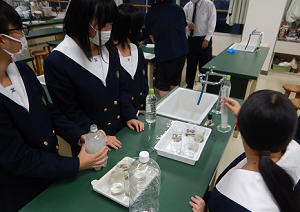

11月21日(土)に開かれたいわき地区生徒研究発表会に本校理研部が参加しました。

今年度は「蛭田川と四時川(2)~河川の比較と自浄作用について~」というタイトルで発表しました。(☞発表論文、口頭発表資料はコチラ)

理科研究部はコロナ禍による未曾有の事態におかれながらも、勿来の自然を保全していくために調査・研究活動を続けてきました。

発表会でも1ヶ月に渡る・PP作成、発表練習の成果を発揮し、堂々とした研究発表を行い、優秀賞をいただきました。

「今後も研究成果を発信し続け、勿来高校の研究の火を消さないよう努力していきたいと思います」(松本部長の言葉)

学校行事

11月20日(金)、今日は2年生が外部講師の方を招いた進路ガイダンス、3年生は校内の先生方から「君たちはどう生きるか」をテーマに話しを聞きました。

女性が社会で働くことが大変だった頃の経験談、夢と現実の狭間の中で歩み続けた人生譚、社会の変化と勿来高校の歩み、お金の話、社会人の心構え、巡り会い、人生相談など

先生方の生の声が、子どもたちの胸に滑り込んでいったことでしょう。

私が時に君たちに伝えるメッセージは「振り返ってみるとこうだった」というものです。高校生の頃、同じような考えをもっていたわけではありません。

もしかすると、君たちが今日聞いたようなことを、当時の先生方や周りの大人から聞いていたのかもしれません。失礼な話しですが、印象に残っていません。実感がわかないのです。

「人を大切にしなさい」「でもどうして嫌な子と仲良くしないといけないの?」「礼儀が大切です」「いや、力さえあれば礼儀なんて!」

失敗の連続でした。挫折の日々でした。何年も続くときがありました。やっと幸運が、と思った矢先に、また失敗なんてこともあります。

きっとこうして初めて「あの人に助けてもらったから今の自分がある」という気持ちになれたのでしょう。

君たちが今日、耳にした言葉は、いつかきっと心の引き出しからひょっこり顔を出すことでしょう。それでいいと思います。そうやって自分の幸せを形作っていくのですから。

学校生活

11月19日(木)、今日は1年生「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業を参観しました。テーマは「There isとThere are」。

山あいから流れる1本の川、そこに泳ぐ魚たち、川のほとりには1軒家があります。屋根の上ではネコたちが昼寝をしています。

近くには木の下に熟したリンゴがいくつも落ちています。先生が手作りでこさえたシート。これを子どもたちは英語で表現します。

単数と複数の違いや否定文にしたときのルールなど、少しでも分かりやすくしようと絵で訴えます。

私がまずこの授業で思いだしたことは『あり おり はべり いまそがり』です。いわずとしれた「ラ行変格活用」。

受験生の頃、呪文のように唱えた記憶がよみがえります。

どれも「いる」「ある」という意味内容で、受験勉強中だった私は「英語ではThere isとThere areか」などと想像を巡らしたことがあります。

「いる」「ある」という言葉はとても重要なワードだと思っています。それは存在を意味する言葉だからです。人は誰でも迷い、惑います。

今自分がどこにいるのか、どこに進めばよいのか不安になります。でも、よく考えてみて下さい。悩もうが悔やもうが、今君たちは確かにそこに「いる」のです。

忘れないで下さいね。君たち一人ひとりがかけがえのない「存在」であることを。

学校生活

11月18日(水)、今日は学校評議員の方が来校され、授業の様子を観ていただきました。

「みんなかわいい文字をかきますね」「授業でこんなことまで学ぶのですね」「今の子は運動が苦手そうですね」など子どもたちの普段の顔を見てもらいました。

私は毎日、みんなと接しています。「いつもの文字」「いつもの授業内容」「いつもの体力(学力)」という印象でしかありません。

だから今回頂いたご意見やご感想は、とても新鮮でした。社会に出ると求められる文字や体力、知識や技術があり、まだまだ学校ではそれらを上手に伝え切れていないのだなと。

ただし、君たちには社会で輝くことのできる原石があります。決して見かけやテストの成績だけでは測ることのできない輝きの源。

それは独特の感性やニッチな知識、ダンスや演技の実力などかもしれません。毎日接しているからこそ、それだけは感じ取ることができます。

でも原石は磨かないと光り輝きません。光り輝いてこそ社会の中で自分の存在をしらせることができます。

社会が君たちに求める姿を真摯に受け止めつつ、自分自身の光で社会を照らす努力を忘れないで下さい。

学校生活

11月17日(火)、今日は1年生の「音楽Ⅰ」の授業を参観しました。授業の冒頭、2週間後に迫った期末テストの説明が行われました。

井上陽水さんの『少年時代』について。ハミング・造語・楽譜について問われるそうです。さらにお琴の歴史や各部の名称、そして演奏です。

以前、どちらも授業の様子を紹介しました。早いものです。もうまとめの時期ですね。

1年生は入学後すぐ長い期間、学校に来ることができませんでした。担当の先生方も、せっかく出会えた君たちの顔を見ることができず、寂しそうでした。

6月から通常授業に戻りました。ただ、楽しいお昼休みもおしゃべりしながら食べることができません。

せっかく入学した学校の校歌を大声で歌うことすらはばかられるような生活でした。

でも新しく出会えた友人たち。制約はありながらも親しくなりました。でも慣れていくにつれ、不安や心配事、トラブルにも遭遇したことでしょう。

その都度苦しみながらも、遠足や文化祭・体育大会などをへて、クラスの色ができあがったのではないでしょうか。

先生方も遅くまで君たちの話を聞いてくれましたね。

昨日食べたいつもの夕食は思い出になりにくい。でも本を見ながら包丁を振るった料理は、昔語りになります。

一歩ずつ・・・、君たちが積み重ねた114日間が証明しています。

学校行事

11月16日(月)、3年生への防災講話が開かれます。来年から社会人となる彼ら。災害時に行動を共にする人々は、これまでと違い多様です。

年齢や性別は勿論、災害弱者と称される方々もいることでしょう。緊急時に自分に何ができるのか、どのように対処すれば良いのかを学び取ってください。

試行錯誤を繰り返さないと、いざという時、動くことができません。

ところで自信が無いとき、自分の本心を上手く表現できなかった経験はないでしょうか。

話し合いの場、本当はそう思っていないのに手を挙げられない。授業で先生に指名されて「分かりません」と答える。

会話中、話しを合わせて愛想笑いをしてしまう。好きな人へ、素直に想いを伝えられない・・・。

「どう思われるだろう」「何か言われたくない」「嫌われるのはいや」だれでもそう思います。でも過ぎ去ってみるといつでも残るのは後悔です。

だからやるしかないのです。でも実行するには勇気が必要です。勇気は自信があたえてくれます。そして経験と反省の繰り返しが自信を育てます。

だからまず、そんな不器用な自分を認めてあげてくださいね。

『おびえる自分は余裕げな自分に 負けそう ときどき だよねだけど地球は明日も必ず回るよ』(TRF『CRAZY GONNA CRAZY』より)

防災士の方より、「要配慮者避難支援を考える」と題した講演会が行われました。みんなの正義が、社会を救います。

学校生活

11月13日(金)、文化祭・体育大会が終わりました。祭りの後・・・、週末ともあってそこはかとない雰囲気が漂います。

特に最後に行われた男女混合リレーは大変盛り上がりました。抜きつ抜かれつのデッドヒート、飛び交う声援、ゴール直後に倒れ込む姿とそれを介抱するクラスメートーー。

ほとばしる青春の汗が、どうして感動を呼び起こさずにいられましょうか。

帰り際、くぼた校の先生からお言葉を頂きました。

「リレー拝見しました。盛り上がりましたね。」

「くぼた校の子どもたちと一緒にできるといいですね。」

「お互い励みになりますね。」そんな会話でした。

また普段事務室で私たちの教育環境整備に力を尽くしてくださる主事の方からです。

「僕、感動しました。みんなが一致団結して応援しあう姿に・・・。早く僕も自分の子どもの運動会に行きたいです。」

直向きな姿勢は感動を生み出します。感動は人を動かします。時にその人の人生や社会を変えます。

君たち一人ひとりが歴史を創る主人公であることを忘れずに。私たちにとって、君たちは大切な大切な宝物ですからね。

いつも爽やかで優しい笑顔を絶やさない事務の方。遅くまで仕事をされていますが、ご自分で料理をお作りになるそうです。