学校生活

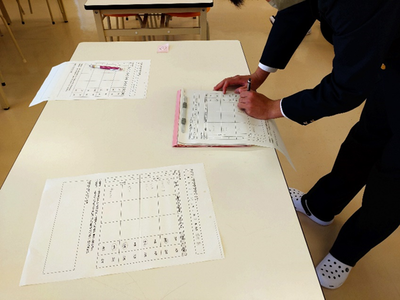

2月25日(金)②

式場もほぼ出来上がり、あとは生花を待つばかり。

放課後、代表で賞状を受け取る卒業生たちが礼法指導にのぞみました。

「曲がる時は90度」「進む時は左から、退くときは右から」と統一した動作で賞状を受け取る練習をしました。

社会人になるとこのような練習の機会はなくなるので、これが最後の練習になるかと思います。

明日も代表者としての自信に満ちあふれた所作、大きな返事を期待しています。

立派な表彰式にしましょう!

学校行事

2月25日(金)

残念ながら2年連続で在校生は卒業式に出られません。

しかしながら、1年生は卒業する先輩方のために一生懸命式場を作成していました。

先生が机を運んでいると

「先生!私やります!」

女子生徒が声を掛けてくれました。

あなたたちはきっと社会に出てからも可愛がられることでしょう!

どうもありがとう。

縦横しっかり椅子を並べます。

そして2年生は大掃除。

3年生への感謝を込め、昇降口や廊下など重点的にきれいにしました。

3年間通った生徒昇降口

来年もその先も、こうして勿高生のバトンが渡されていきます!

部活動

2月18日(金)

本校には立派な和室があります。

放課後、茶道部の生徒3名が自主練を行っているというのでお邪魔させていただきました。

部員たちは、和室の片付けをしている最中でしたが、その手を止め一期一会の心でお茶を点ててくれました。

お点前頂戴いたします!

作法が良く分からず、少し緊張してしまいましたが、大変身の引き締まる思いでした。

毎週火曜日には外部から先生にお越しいただき指導を受けています。

日本の文化や作法を学び、素敵な大人になっていくことでしょう!

大変美味しゅうございました!

履物もソーシャルディスタンスが守られています!

学校生活

2月17日(木)

今週月曜日から行われていた学年末考査が4日間欠席者もなく無事終了しました。

とても晴れ晴れとした表情です。

きっと勉強の成果が出せたのでしょう!

ところで、現在福島県に適用されている「まん延防止等重点措置」が延長される見込みです。

それに伴い、本校で実施している時差登校を来週も継続いたしますのでご理解・ご協力をお願いします。

正式決定となれば、改めてお知らせいたします。

学校生活

2月9日(水)②

1年「音楽Ⅰ」の授業で、くぼた校と合同でリコーダーとギターのアンサンブルを練習し発表会をする計画が立てられました。

校舎を共にする本校とくぼた校の交流は、くぼた校設置当初からお互いの教育課程を大切にし、無理のない範囲で行うことをモットーに進められてきました。

今回は音楽の担当同士で「やってみませんか?」ということで実現したのですが、コロナの壁が立ちはだかります。

まん延防止の適用により、リコーダーの授業は実際に吹くことはせず、指だけの練習に変更。

本日は初の合同練習の予定でしたが、校舎は同じでも他校ということで残念ながら合同練習は中止となりました。

それでも何とか交流を図りたい2校は、音楽室と視聴覚室に分かれ、リモートで自己紹介を行いました。

本校生の自己紹介にくぼた校の生徒達は全力の拍手を送ってくれました。

コロナ禍が収束を迎え、合同練習そして発表会が実現することを祈ります!

学校生活

2月9日(水)

おはようございます。今日も勿来は快晴です。

本当に明日は雪が降るのでしょうか?

只今本校は時差登校を実施中のため、9時15分頃続々と生徒が登校してきます。

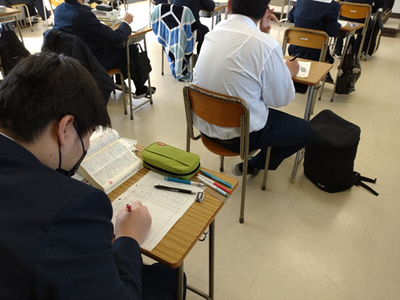

そのような中、3階の教室から2階の廊下まで響き渡る声が聞こえてきたので行ってみると、2年「コミュニケーション英語Ⅱ」の熱い授業が行われていました。

「芋掘り体験」などいつも趣向を凝らした授業が展開される「コミュ英」ですが、本日は単語の発音や意味を確認しながら来週月曜から始まる学年末考査の対策が行われていました。

先生が黒板にチョークで書き、生徒は紙に鉛筆で書き込む。

ICTが普及しても大切にしたい授業風景です。黒板って目に優しい感じがしますよね。

そして、チョークの筆圧に教師の熱量が伝わります!

今度の試験は英語力のみならず、コミュニケーション能力も試されるようなので、どうしても分からない問題に当たったときにどう切り返すか。楽しみにしています!

「knowledge is power(知は力なり)」

テストに向けて、しっかりと知識を蓄えてください。

学校生活

2月8日(火)

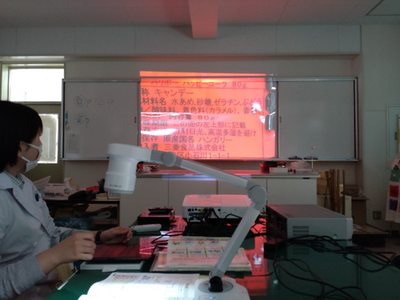

4校時目、2年「家庭総合」では食品添加物についての授業が行われていました。

本日取り上げるメイン添加物は「着色料」。

先生がタブレット画面をスクリーンに表示しながら「天然着色料」と「合成着色料」について説明します。

じゃあ、この食品に使われているのは、「天然」・「合成」どっち?

生徒は、先生の問いに無言の挙手で答えます。

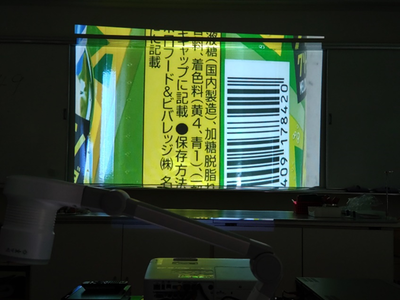

その答えは、食品表示を見ることで分かります。

やっぱり! これは「合成」だ!

えっ! こんな体に悪そうな色なのに「天然」? 教室がザワつきます!

しかし、その表示には果たして本当のことが書かれているのでしょうか?

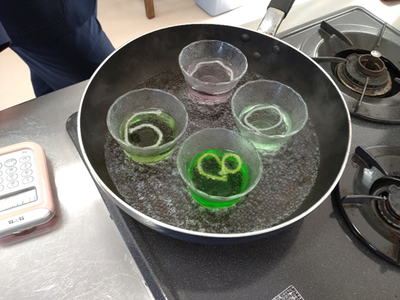

場所を調理室に移し実験します。

白い毛糸に色が染まれば「合成」、染まらなければ「天然」だそうです。

同じようなメロンソーダでも使われている着色料には違いがあることが分かりました。

実験結果は、その場でプリントに書き込みます。

今後、食品を手に取る際には表示が気になって仕方ないですね。

そして、別の添加物や栄養成分表示など、さらに気になる所を見つけ調べられるようにしたいものです。

なお、今回の実験はマスク着用の上、黙々と行われました。

学校生活

2月4日(金)②

1年生「LHR」の時間、体育館では学年合同でボッチャ大会が行われていました。

昨年夏の東京パラリンピックでは熱い戦いがテレビでも放映され、なかなかおもしろいスポーツだと思って見ておりました。

一般社団法人日本ボッチャ協会のHPには、「すべての垣根を超えて、どなたでもできるスポーツ」と紹介されています。

ねらった所に投げるテクニックはもちろん、戦略面も重要なスポーツです。

1球投げるごとに一喜一憂する姿が見られました。

時差登校中は、くぼた校との兼ね合いからノーチャイムで時程が進んでおりますが、終了時間も忘れて熱中しているようでした。

もう掃除の時間ですよ!

コロナ禍になる前は、くぼた校と合同で「交流大運動会」が行われていました。

現段階ではまだまだ未熟ですが、もっと練習してくぼた校に挑戦できるようになるといいですね。

学校紹介

2月4日(金)

下の写真、何か分かりますか?

そう、常磐共同火力株式会社様の8・9号機集合煙突です。

2018年12月21日より、ご覧になった皆さんに夢をもってもらいたいという意味の『ゆめ』、さらに発電所の電気で街も皆さんの心も明るくしたいという願いを込めた『ライト』を合わせて、『勿来ゆめライト』の愛称で夜間ライトアップが行われております。

令和4年度は本校生の作品が採用されることになり、4月から7月までのデザインを全校生から募集したところ、のべ48点の作品が提出されました。

過日、常磐共同火力株式会社様において厳正なる審査を行っていただき、以下の生徒の作品が採用となりました。

4月…木内 渚紗さん(1年)

5月…大畑 開さん(2年)

6月…良田 玲奈さん(2年)

7月…髙橋 勇人さん(2年)

それぞれのテーマについては常磐共同火力株式会社様のHPでお知らせされる予定です。

勿来の夜を照らす『勿来ゆめライト』。

お楽しみに!

学校生活

2月2日(水)

本校では現在、時差登校期間中ということで、午前3時間、昼食後3時間という変則的な日程で授業が行われています。

そのような中、4時間目の1年「保健」の授業では「欲求と適応機制」についての学習が行われていました。

人間の行動の原動力となる欲求。

欲求が満たされないときや葛藤が起こるとき様々な適応機制によって心の安定が図られる。

ところで、この授業は教員の研究授業も兼ねていたため、たくさんの先生方が見学に訪れました。

昼食の後で眠いけど、周りにたくさん先生がいて寝られない。

生徒たちは大脳新皮質で大脳辺縁系をコントロールしながら葛藤を乗り越え、知識の吸収を喜びに昇華させ、プリントに考察結果を記入していました。