学校生活

5月19日(木)②

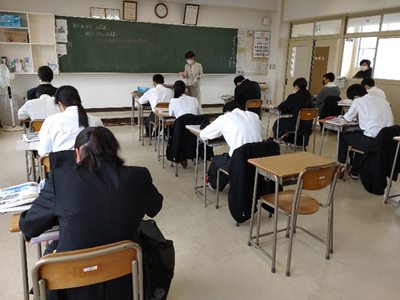

2年「音楽Ⅱ」の授業では、マスク着用、距離を取り、十分に換気をした上で歌唱の練習が行われていました。

「野ばら」というドイツの歌曲です。

ドイツの詩人ゲーテの作品をドイツ語で歌いました。

作曲はオーストリアのシューベルトです。

全校集会も含め、大きな声で歌うことができない状態が続いておりますが、一日も早くコロナ禍が収束し、思い切り歌を楽しめる日がくることを願います。

防音仕様の音楽室ですが、今は入口も全開で感染症対策を行った上で授業が行われています。

学校生活

5月19日(木)

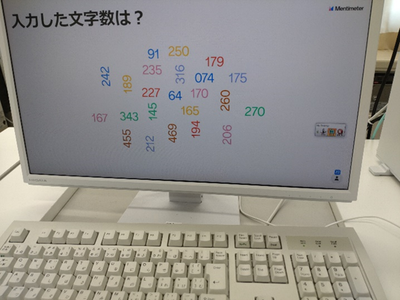

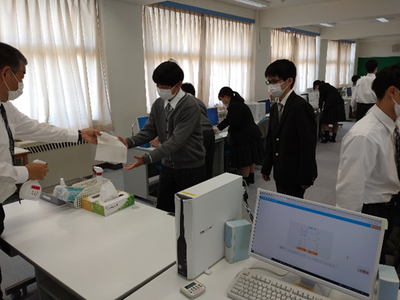

1年「情報Ⅰ」の授業では情報社会の時代をより良く生きるための学習が行われています。

今まで教科書の内容を中心に進んできましたが、今日はタイピングの速度を測る実習が行われていました。何分間で行われたかは伏せておきます。

打ち終わったら、文字数をアプリに入力し皆で共有します。

匿名なので、数が少なくても恥ずかしくありません。

この匿名性がインターネットの書き込みの恐い所だという説明がありました。

情報モラルをしっかり身に付けSNSトラブルを起こさないようしたいものです。

実習後には、プリントに本日の自己評価をまとめました。

くぼた校とも共用されている情報処理室では、使用後に各自アルコールで消毒作業も行います。

消毒だけでなく、石けんでの手洗いもしっかり行ってください。

学校生活

5月17日(火)②

1年「公共」の授業ではGWに設置されたばかりのプロジェクタを活用し、ヘイトスピーチについての動画視聴が行われていました。

「公共」は今年度から始まった新しい教科です。

先日、全体スキルトレーニングで学習した内容をさらに詳しく学びました。

まずは身近な所から差別をなくし、侮辱的な発言をしないよう努めましょう。

本校が目指す「共生社会の実現」に向けて多くのことを感じ、考え、発信できるようになることを期待しています。

学校生活

5月17日(火)

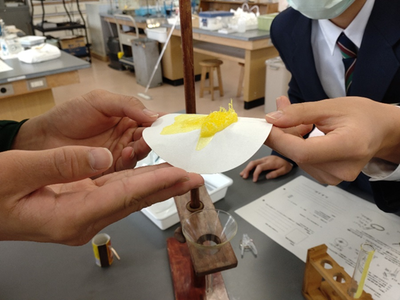

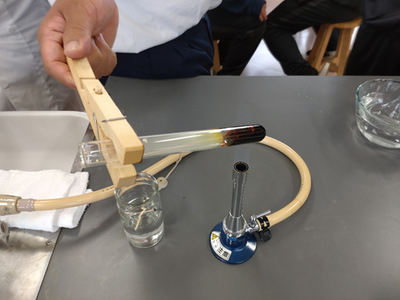

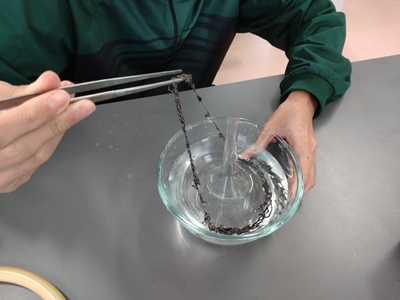

3校時、3年「化学基礎」では硫黄の同素体を作る実験が行われていました。

硫黄の粉末を試験管に3分の1ほど入れ、加熱していきます。

2年生の頃はマッチで火をつけるのも危なっかしい状態でしたが、3年生になるとガスバーナーの扱いも慣れてきました。加熱も手際よく進んでいきます。

単斜硫黄(針状の結晶)が完成しました!

次は黒く固まるまで熱します。

更に加熱を続けると、黒く固まった硫黄がサラサラの液体になりました!

黒い液体を水に入れると…

ゴムみたいになりました(ゴム状硫黄)。

同じ硫黄でも粉末、針状の固体、ゴム状と違う性質があるのですね!

最後はプリントに考察をまとめました。

次は、黄色いゴム状硫黄の作成を目指します!

学校生活

5月13日(金)

5校時、「総合的な探究の時間」では1年生が「共生社会と多様性」というテーマでいわき支援学校くぼた校分校長加藤先生から講義をしていただきました。

まず、身近な所から「血液型」や「性格」「学習スタイル」などを例に個々に違いがあることを確認しました。

そして、「人種」「肌の色」「性的指向」「言語」「宗教」「政治」「障がいの有無」など様々な違いがある人たちがお互いに人格や個性を尊重し支え合うことの大切さについて学びました。

勿来高校では、特別支援学校と同じ校舎で学ぶ中で、互いを尊重しながら共に生きていくという考えを大切にしています。

今回のスキルトレーニングの他、くぼた校生との交流や共生プログラムを通じて「共生社会の実現」を目指す人材を育てて参ります。

学校紹介

5月12日(木)

今月の「勿来ゆめライト」は、大畑開さん(3年)の作品がライトアップされています。

テーマ「5月の誕生花の一つ「藤」」

藤の花言葉の一つに「優しさ」というものがあり、花言葉がとても良いと思い、藤をテーマにしました。(大畑さんのコメント)

「勿来ゆめライト」は、常磐共同火力様の工場夜景を観光資源として地域に元気を与える取り組みです。

5月の点灯時間は19時から23時まで。

藤色の優しさが勿来の夜を照らします。

数パターンの色の変化が楽しめます。

8月以降の作品は今後募集しますので、生徒の皆さんは今のうちから想像を膨らませ、どんどん応募してください!

学校生活

5月10日(火)

昨日は1日雨が降っていましたが、今日はとても気持ちの良い青空が広がっています。

そのような中、3年選択「生活と福祉」では、関跡会館(同窓会館)で住宅の掃除・片付けの実習が行われていました。

天気が良いので、座布団や布団を干し、汚れている箇所の点検や掃除・片付けの段取りについて学習をしました。

ちなみに今日から3年の一部の生徒がインターンシップへ出かけています。

介護福祉施設での実習に向け、昨日の授業では「レクリエーションとは?」との主題で

・参加の呼びかけ

・個人の参加の意思を尊重する

・全部盛り上がらなくても良い

・疲れてしまう方もいるので、盛り上がっていても時間どおりに終わる

などの注意点が確認されました。

インターンシップに参加する皆さん。体調管理に十分注意して頑張って来てください!

学校生活

5月6日(金)

6連休明けの学校の様子です。

4校時、グラウンドでは1年生の「体育」が行われていました。

新体力テストの「持久走」に向けたトレーニングです。

皆、一生懸命走っています。

暑くなってきたので、しっかり水分補給をして熱中症にならないよう注意してください!

5・6校時、体育館では2年生の「進路講話」が行われていました。

講師は、ライセンスアカデミー様です。

ボードゲームで正社員とフリーターの生涯賃金の比較をしながら学びました。

3年生になってから進路の事を考えても遅いのです。

今から考えておくことが大事です。

熱い講義が行われていました!

そして放課後。

来週、5月10日(火)から3日間の日程で3年生のインターンシップが行われるため、その事前指導が行われていました。

このインターンシップは各企業様に自分を売り込む絶好のチャンスです。

「ぜひ、うちの会社を受けて欲しい」と思われるよう、全力で取り組んで来てください!

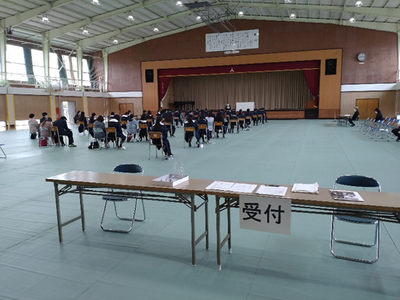

4月29日(金)

新型コロナの影響がもう何年も続いていますが、3年ぶりに集合形態でのPTA総会が開催されました。

会に先立ち、生徒たちの授業の様子を保護者の方に参観していただきました。

感染症防止対策として、参観の時間を分散し廊下から覗いていただく形をとらせていただきました。

お子様の授業中の様子はいかがでしたか?

特に1年生の保護者は入学式の時も教室に入れなかったため、初めて教室の様子をご覧になったと思います。

写真掲載の許可取りの関係でお見せできませんが、多くの保護者に参観していただきました。

10月の「ふくしま教育週間」の際には、教室の中まで入って参観していただける状況になっていることを願います。

3年生は、生徒と保護者が一緒に進路説明会に参加しました。

5月2日(月)が本日の代休となるため、明日4月30日(土)から5月5日(木)まで6連休です。

GW期間中も十分に感染症対策を行いながら、有意義な休日となるようお過ごしください。

学校行事

4月22日(金)

先週の防犯講話に続き、本日は交通安全講話が行われました。

講師は、いわき南警察署交通課長の東様です。

はじめに交通安全推進委員として委嘱された生徒を代表して、生活安全委員長の髙橋さん(3年)に委嘱状が手渡されました。

福島県で「自転車条例」が制定され、令和3年10月12日から施行されております。自転車も「車両」であることを再度確認し、車両の運転者として交通ルールを守り安全に利用しましょう。

自転車は車道左側を走る、広い歩道があるときには例外もあるなど基本ルールの再確認や中学生まではヘルメットをかぶっているが、高校生になるとかぶらなくなる。交通事故が起こったときには転倒し頭を打つことによる怪我が命に関わってくるので、ヘルメットを着用し頭を守ってくださいとのお話がありました。

令和4年4月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が「義務」となりました。自転車事故の高額賠償事例では9,000万円を超えるものもありますので、運転者の責任として保険加入をしてください。