2学期中間考査も終わって、勿来祭の準備が再開しました。

こちらのクラスでは、女子生徒がクラス企画の確認を行っていました。

その隣で男子生徒が段ボールを巻いて何かを作っています。

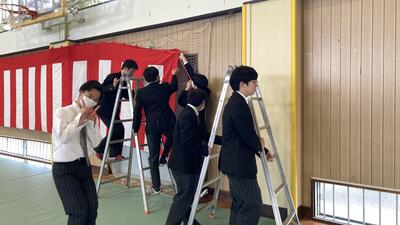

校舎の別の場所では、係の生徒がポスター掲示を行っていました。

たて、よこをまっすぐに貼るのもいろいろと工夫が必要です。1人で頑張るのも大切ですが、協力を求めることも大事なことです。

勿来祭は10月28日(土)、29日(日)に行われます。

勿来祭の案内はこちらです。⇒ 勿来祭(文化祭)の案内

勿来高校では、2年生の秋と3年生の春にインターンシップを行います。

職業観や社会人としてのマナー、言葉遣いを身につけることを目的としています。

今日は生徒が訪問する企業の担当者へ電話をかけ、あいさつとインターンシップの依頼を行う日です。

廊下のあちらこちらで、電話での応答の練習している姿が見られました。

教員:「打合せとかで、担当の方が電話に出れなかったらどうするの?」

生徒:「・・・・」

メモを準備して、話すことを整理しています。緊張で頭が真っ白になっても大丈夫。

いよいよ、本番です。

緊張しながらも、無事に練習通りに電話を終えることができたようです。

インターンシップは11月に行われます。

10月28日(土)、29日(日)に実施する『勿来祭』の準備が校内のあちこちで行われています。

今日は3年生のフードデザインの授業を利用して生徒たちが、炭のおこし方と炭火焼フランクフルトの焼き方の練習をしました。

表面に焼き目を付けるために、火加減や炭の置き方に秘密があるそうです。

生徒たちはトングでコロコロしたり、しなかったりで焼き方を研究していました。

肉汁溢れるフランクフルトができました。

勿来祭の案内はこちらです。⇒ 勿来祭(文化祭)の案内

欠席も遅刻もなく、1年生は張り切って岩瀬牧場にむかいました。

岩瀬牧場は歴史ある日本初の西欧式牧場です。また、唱歌「牧場の朝」の発祥の地として知られています。

まずは動物とふれあいました。

手を噛まれないよう、恐る恐る。

おもしろ自転車が大人気。

後半は、須賀川市の乙字ヶ滝に向かいました。初めて訪れる生徒がほとんどで、楽しく過ごしていました。

東日本国際大学の金成明美先生をお迎えして、車椅子への移乗介助の実技を行いました。

最初に、前方から介助する場合の指導をしていただきました。生徒同士、ぎこちなく行っていましたが、すぐに要領を得て行うことができました。

続いて、スライドシートを用いることで移乗にかかる負担が減ることを体験しました。

生徒が身につけているのが「マッスルスーツ」です。

支えたり、持ち上げたりするときの介助者の負荷が抜群に軽くなります。

体験した生徒も「スーツを着ていると腰が痛くならないと思います」と驚いていました。

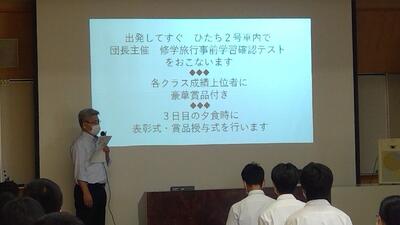

9月26日(火)から29日(金)まで、2年生は修学旅行です。今回は広島、大阪、京都に行ってきます。

出発を前に今日は、修学旅行の結団式を行いました。

始めに、校長先生からのお話です。

旅行中の心構えと注意点についてお話がありました。

移動の列車の中では事前学習確認テストが行われるようです。成績上位者には商品があると聞いて、メモを取りながら聞いていました。

学年主任からも、団体行動の際の注意点についてお話を聞きました。

修学旅行の様子は、本校の note にもアップされます。

リンク : https://nakoso-hs.note.jp/all

1年生が授業で介護保険制度について学びました。

講師に、いわき市介護保険課の方を招いて授業をしていただきました。

いわき市の高齢化率は、2000年は19.6%でしたが、2023年は32.0%に上昇しているそうです。その中で、支援や介護を必要とする高齢者は約21%でした。

介護サービスの内容や要介護認定について学んだあとは、実際にいわき市が訪問調査の時に使用している調査票を使っての学習です。

生徒たちは調査対象者になったつもりで、調査票の質問に答えてみました。

介護が必要な状態になっても、できる限り自立した日常生活を送るための支援がたくさんあることを学びました。

本校同窓会長の金成様から勿来高校といわき支援学校くぼた校に、学習活動への支援金が贈呈されました。

金成様から、

「くぼた校と勿来高校が同じ校舎を使うようになって9年目になった。普通校と特別支援学校が併設された先進的な学校である。勿来高校とくぼた校が両輪となって、地域や社会のために貢献してほしい。」と激励の言葉をいただきました。

両校長からは支援金に対するお礼とともに、

「くぼた校と勿来高校の両校が力を合わせて教育を進めていく。共生社会実現への流れを止めないようにしたい。」と述べました。

着任式、始業式を行いました。

着任式では7名の教職員が生徒の皆さんに紹介されました。

始業式では校長先生から「多様性の尊重や共生」、校是の「知性」と「自律」についての話がありました。

始業式終了後、新入生を迎えるために入学式の準備を行いました。

準備万端です。

学校行事

3月30日(木)

昨日、42名の令和5年度入学予定者と保護者を対象に新入生オリエンテーションを行いました。

今シーズンは全国的に桜の開花が早く、一足早く新入生を歓迎していました。

一方、本日は離任式。

まさに出会いと別れの季節です。

3年担任が両名とも異動することから多くの卒業生が駆けつけてくれました。

勿来高校でどれだけ先生方に面倒を見てもらっていたか、卒業生たちはちゃんと分かっているようです。

先生方もうれしそうでした。

退職・転出を合わせ6名の離任者が一人ひとり最後の挨拶をし、生徒会役員よりお花を頂きました。

2年から7年と関わった期間は違いますが、私たちは勿来高校が大好きです!

勿来高校のことは絶対に忘れません。

これからは外から勿来高校のことを見守っています!