学校生活

8月26日(水)、今日から2学期の授業が始まります。夏休み中とは生活のリズムが異なるせいか、まだボッとしている子もいるようです。

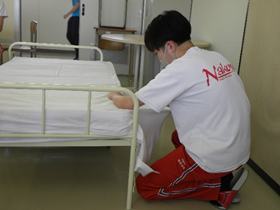

さて、3年生選択授業の1つ「生活と福祉」の授業をのぞきに行きました。テーマはベットメイキングです。看護や介護の必要な方々がベッドを快適に利用できるように、なるべくしわが寄ることなくシーツを敷きます。

私も毎日布団にシーツを敷いてから眠るのですが、授業で行われていたほど、気を遣ったことはありませんでした。

「敷いてあればいい」というほどの考えでしかありません。ところが、他者の視点で見ると、ベッドを利用する人に少しでも清潔で快適に使って欲しいと思います。

この「その思いやり」が一枚のシーツの表情を変えます。

この姿勢はどの場面にも共通しているのではないでしょうか。

あいさつ、食事、会話に仕草など、相手への「思いやり」1つで、昨日までの自分とは一風違った雰囲気を醸し出すことができるのではないでしょうか。

介護分野への就職を目指す子どもたちも、将来に備えて実習に励みます。

学校生活

8月25日(火)、今日から2学期が始まりました。朝の登校する姿、マスクで顔が隠れていますが、ぐったりした様子が伝わります。

長い休みを過ごした後です。しかも連日の猛暑。足が重くなるのも頷けます。

始業式は校内放送により、校長先生が、各クラスのみなさんにお話をするという形式で行われました。

人はよく過去を振り返り後悔する。

しかし決して変えることはできない。唯一できることは今を一生懸命生活することで、未来を変えることができるのだと。

担任の先生方は、話しの要旨を咀嚼しながら伝えます。「ある研究によれば人間は120歳まで生きることができるという。

ただ現実には80数年。その長い人生の中で何度も振り返ることがあるだろう。でも振り返ってばかりいてはいけない。

未来を見つめよう。例えば挨拶や今日の課題テストなど頑張りなさい。そうすれば未来を望ましいものになります。」

過去は動かすことのできない記録として残ります。しかし未来は自由です。変幻自在です。あなた次第です!

校舎から見える電波塔、大型スーパーの看板、工場の煙突からでる煙・・・いつかこの風景も変わるかもしれませんね。

部活動

8月24日(月)、夏季休業最終日ーー。先生方も始業式や課題テスト、そして何よりも子どもたちと何を語らい合おうかと、期待に胸を膨らませて準備に勤しんでいました。

ところで昨日は、本校サッカー部3名が、遠野高校さんらと合同チームを結成し、須賀川市の空港公園で、船引高校と試合をしました。

少人数で3年間汗を流し続けてきた彼らにとって、最後の試合となります。

以前、学校は、地域の人々が等しく教育を受ける施設として各地に設けられました。

ただ、現在は自動車の普及を中心に交通の便が良くなり、人々の行動範囲は広がりました。

したがって、必ずしも地域の学校に通わなくても、自分がここぞと思った学校へ入学するチャンスがあります。

そこで学校もこれまでの教育に加えて、特色を打ち出そうとしています。「ここに来ればこのようなことに出会える」というものです。

本校では「共に学び共に生きる」を合い言葉に認め会える校風を目指しています。

今回の合同チーム、まさにこのテーゼを垣間見ることができました。残念ながら6対5の惜敗でした。

しかし合同練習などの交流を通して、互いの人格を認め合い、肩を組んで試合に臨むことができました。このような子どもたちを、私は誇らしく思います。

学校紹介

8月21日(金)、昨日は体験入学が行われ、40名近くの中学生が、勿来高校に足を運んでくれました。夏休み中、しかも記録的な猛暑です。

家でゆったり過ごすこともできるだろうに、私たちの学校に来てくれたことを感謝しています。

本日は、3年生就職希望者へ今後どのような指導をしていくかの話し合いが行われました。

これから彼らは応募書類の準備、試験の勉強、作文練習、模擬面接と学校で過ごす時間が多くなることでしょう。

2年生の2学期は、修学旅行やインターンシップなど大きな行事が目白押しです。感染症拡大の影響で、計画通りに進められるかどうか、分かりません。

だからこそ、例年とは違った行動を求められることでしょう。学校からの連絡、話し合い、世の中の動きなどいろいろなことに注意を払いながら生活することが求められます。

1年生は1学期が短かったこともあり、やっと生活に慣れたところ、夏休みとなりました。それでも多くの子どもたちが夏休みにもかかわらず学校へきてくれました。

「家で勉強するより、学校で友達と」「理研部だから動植物の世話のために」など理由はそれぞれです。久しぶりに登校する君たちが2学期をスムーズに迎えられることを祈っています。

私たち勿来高校はいつでも、いつまでも君たちを待ち望んでいます。どうぞその笑顔をまた見せて下さいね。

音楽部の練習風景。

みんなを迎える玄関です。花壇のひまわりも君たちにほほえみかけているようです。

学校生活

8月20日(木)中学生を対象とした体験入学が行われました。7月下旬に行う予定でしたが、感染症拡大の影響を受けてこの日にずれ込みました。

中学生にとっては忙しい夏休みになったことでしょう。休みが短くなった学校もある中で、急きょ部活動の大会が組まれたり、高校の体験入学に参加し、

面談等を通して進路先を考えたりと、なかなか予定通りにいかないことばかりだったでしょう。

感染症拡大のために生活のリズムが狂わされた人も多いのではないでしょうか。春の選抜に出場予定であった磐城高校野球部のみなさんもそのひとつでしょう。

ただ15日(土)に甲子園球場で行われた交流試合では、東京都代表のチームに1点差まで詰め寄り、私たちいわき市民に感動を与えてくれました。

生活に大きな影響を与えられたみなさんへ、私が何か言うことはできません。ただし、困難な状況下で、必死に取り組む姿は、人々に勇気を与えます。

そして何よりその苦労は人生の糧となるはずです。私たち勿来高校はそのような一人ひとりを応援する学校になりたいと思います。

就職試験が1ヶ月先に延ばされました。3年生も大きく予定を狂わされましたが、夏休みにもかかわらず、熱心に志望先企業への書類づくりに励みます。

学校生活

8月5日(水)、厳しい暑さが続きます。しかし毎日のように子どもたちが学校に来てくれます。

3年生は進路実現に向けて、受験問題に取り組んだり、履歴書を書いたりと、緊張感が漂います。2,3年生は部活や補習と目的は様々です。

1年生になぜ、夏休みなのに毎日学校に来て勉強しているのかを聞いてみました。

「暑いから」「スマホをいじってしまうから」「兄弟がうるさいから」と様々です。昨年から本校にもエアコンが設置されました。

学習環境は以前に比べて、格段に上がっています。また、学校には決まり事があります。他の人の迷惑にならないように、スマホをいじったり、騒いだりできません。

自宅で1人、集中して勉強を続けるには、強い自制心が必要です。彼らの意見はもっともです。

ただ、もっと大切な理由があるのではないでしょうか。みんなの表情はとても豊かです。勉強を「やらされている」のではなく「楽しんでいる」ように感じます。

自分のペースで取り組むことができる。しかも気の合う仲間と一緒に。筆者が大学時代に教えを受けた先生はこうおっしゃいました。「学校は勉強ではなく遊学するところだ」と。

「学び」は決して強いられてはいけません。主体性を持って「知」と遊んで下さい。

学校生活

8月4日(火)、夏休み2日目。3年生は進路活動に、1,2年生は、補習に部活動に精を出します。

女子バレーボール部は少人数ながらも毎日汗を流します。サッカー部は連合チームを結成し、8月末の試合にそなえ練習試合に励みます。

理研部は植物の育成や水質調査を、初心者も多い弓道部は、格技場で体捌きや基礎訓練を、そして今年、

生徒総会を経て発足したウェイトトレーニング同好会は、新しくそろえた器具に向かい合い、爽やかな汗を流しています。

筆者はもっぱら読書に勤しみます。図書館には夏休みにあわせて、みなさんに読んで欲しい本を取りそろえています。

生徒の推薦、話題の本、受賞作品など様々です。なかでも私が心を掴まれた本が、凪良ゆう『流浪の月』(2019東京創元社)です。

ある事件の「被害者」と「加害者」、それをとりまく世間、それぞれの受け止め方の相克・・・。「事実と真実はちがう」という言葉が印象に残ります。

主人公の少女は晩ご飯にアイスクリームを、なぜ食べてはいけないのか?と問います。世間が正しくて私が変なのか。

「日本人ならご飯でしょう!」私はなぜパンではいけないのか疑問でした。俺は日本人じゃないの?そもそも日本人って?

人は1人では生きていけません。安心できる場所が必要です。だからといってみんなに合わせてばかりいては、「安心」できてもホッとできません。

答えは簡単ではありません。部活動やホームルーム活動などいろいろな体験を通して、自分にとっての「幸せ」を構築していって下さい。

学校行事

7月31日(金)、1学期終業式が行われました。今年は感染症拡大防止のため、校内放送を使い、ホームルームにいながら、校長先生のお話を聞きました。

「将来のゆめはお菓子屋さんになること。そのためには専門学校に行って技術を身につけようと漠然と考えている人がいるかもしれません。

では今、何をすれば良いのか。茫漠とした将来像を具現化するために、現在を充実させることが大切。

勉強したりボランティア活動に参加したり、さまざまな体験をとおして、夢と現実の結びつきが強くなってくる。ぜひ「今」を大切にして下さい・・・。」

各クラスでは、担任の先生方が、校長先生の話の内容に沿って、黒板にチョークを走らせます。

耳に流れこむ言の葉と、目から飛び込む情報が、子どもたちの感性に訴えかけます。

君たちが将来に向けて充実した夏休みを過ごすこと、私たち全員、心より願っています。

君たちは私たちの宝物です。幸せな「とき」を過ごして下さい。

ボランティア活動

7月30日(木)、昼休みに夏休みのボランティア活動に参加を希望する子どもたちの打合せがありました。

今年は夏休みが短縮され、期間が短く、また活動先や内容も制限される中、たくさんの生徒が手を挙げてくれました。

筆者は会津で視覚に障がいを持つ方々が、観光スポットを歩いて巡るツアーに、当時担当していた生徒の付き添いという立場で、同行しました。

その生徒は将来ソーシャルワーカーになるため、大学進学を志していました。

普段はぶっきらぼうな女の子。小論文の練習のため、私のところへ課題を取りに来るようになりました。

書けない日々が続きます。ーーいや書いてはいますが、伝わらない。論理的でない。説得力が無い。何度となく同じ課題を書いてもらいます。

でも1度として弱音を吐かなかった。休み時間や昼休み、放課後と取り組み、必ず書き上げてくる。

この日のボランティアでは、普段は見せたことのない笑顔と気遣い。この優しさが本当の姿なのだと実感しました。

小さい頃、家族が病気になったときに、救ってくれたのがソーシャルワーカーだったそうです。だから将来彼女は困っている人の力になりたいと決心したようです。

人1人の人生が人とのつながりで大きく変わる。ボランティア活動に限らず多くの人に関わって下さい。つながりの連鎖が社会を豊かにするのではないでしょうか。

本校からは12名が参加します。この体験で広がりのある人生を創り上げていって下さい。

学校生活

7月29日(水)、筆者が3年生選択授業に顔を出したときに、ある男子生徒にこう言われました。「先生!炭水化物食べに行きましょうよ!」と。

ーー言いにくいのですが、私はご飯を食べません。いや食べる機会がないというべきでしょうか。米も炊飯器も家にはありません。

そもそもご飯を炊こうとする意欲がありません。理由は「面倒だから」です。

実は若い頃、自炊をしていました。様々な食材を計画的に利用して、弁当づくりもこなしました。

目標は男女に関係なく、家事育児をすべきだという目的からです。しかしいつの頃からか夢が潰えました。

特別な理由はありません。1人の生活です。単純に怠け者なのです。

ところで朝昼晩と食パンを食べた話しなどを何気なく教室ですることがあります。きっとそれが頭にあった生徒が、心配してご飯に誘ってくれたのでしょう。

食事って大切です。勿論体の発育にとって貴重なものです。ただし、誰とどのように摂るのか。私はそれも大切な要素だと思います。

私はこの子の言葉を聞いて、俄然食欲がわいてきました。誰かが自分のことを気にかけてくれる。

そんな雰囲気だからこそ食事も楽しくなる。みなさんもそんな「仲間」を持って下さい。

ファッション造形基礎という授業では、トートバッグを作成しています。先生も一緒に制作しました。