学校生活

6月29日(月)、本日から期末考査1週間前です。6月1日から本格的に学校が再開され、1か月が経ちました。

この間、授業や部活、何より社会生活を送ることで、心身ともに疲れがあらわれる時期かもしれません。

3年生の世界史Aでは、期末考査に向けた復習が行われました。先生の質問に生徒が順番に答えていく。途中で間違えるとまたはじめの問題から。

子どもたちは緊張感を持ちながらも、最後の問題の答えが出たときには、笑顔で拍手していました。

2年生の数学Aでは「排反事象の確率」がテーマです。1から7までの数字から、1をとる確率と、偶数をとる確率は互いに両立しないため、それぞれの確率を別に求め、解同士をたす。

何問かの練習問題をこなすうちに、答え合わせが待ちきれずに、先へ先へと問題を解く生徒も見られました。

1年生の国語では、随筆を読んで筆者の主張をとらえようとするもの。題材は加賀美幸子さんの『メッセージ探しの旅』。

人生に起きるよしなしごとから、その人が何を受け取り、どのように内面化していくのか。その考え方に子どもたちは共感します。

何ということもない1コマの授業。それが人生にどのように役立つのか。明日からの生活にどう影響するのか。

今は答えることができません。しかし物憂げな一瞬一瞬であっても、その積み重ねが、人生を彩ります。

今日という日を馬鹿にしてはいけませんよ。

期末考査の時間割も発表されました。計画的に学習しましょう。

学校生活

6月26日(金)、この日は校舎をともにするいわき支援学校くぼた校の学校説明会がありました。

来年また新しい仲間がたくさんできると嬉しいですね。

3年生の美術選択者は、学校から歩いて十数分の國魂神社へ、写生に出かけました。何を描こうか?本殿の神社建築、鳥居、大木、釣鐘、石灯籠と目をひく作品は多々あります。

しかし白い画用紙に、鉛筆1本で、自分の掌により造形を表現しようとすると、なかなか一歩が踏み出せません。

どこに何をどのように置いて良いか迷うからでしょう。

でもよく考えてみるとそれは自分の人生と似ているのではないでしょうか。

ーー就きたい職業、住みたい家、理想のパートナー。

それらが目の前にあっても、どうやって実現すればよいのか。またそれが本当に「正解」なのか・・・。

美術館や博物館、神社仏閣を訪れた際に、感動する作品は人それぞれでしょう。何が美しいのか、決まりや正解はないのです。

きっと人生も同じではないでしょうか。白紙の紙に、自分が理想とするモチーフを配置していく。

その人にしか表現できない作品こそが、「幸せ」という名の「正解」だと考えます。

描くこと、そして時に失敗し、書き直すことを恐れてはいけません。消しゴムの跡の残る画用紙こそが本物なのですから。

学校生活

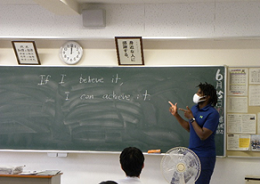

6月25日(木)、この日ALTの先生に勿来高校の2年生にとっては最後の授業をしていただきました。

「日本人より日本人」と英語の先生から評される若き青年。どんなことがっても、笑顔を忘れない溌剌とした言動に、私たち勿来高校に集う誰もが勇気とパワーをもらいました。

2年生の授業では、前回に引き続き”Prefectures Quiz.”子どもたちが問題を考え、みんなの前で出題します。

大きな声で、間違えを恐れずに、発表できるようにALTの先生は声を張り上げ励まします。

3年生の授業では、先生が選んだ愛の言葉をいくつか選んで、自分なりのラブレターに仕上げます。

その文章を前回習ったばかりの筆記体で仕上げます。やはり愛の告白は実筆に限ります。

彼は2年生の授業で伝えます。”you can change”と・・・。あなた自身のストーリーを大切に!

ラーメン、お好み焼き、武士文化と「日本人より日本人」らしいものが大好きな素敵な青年でした。

学校生活

6月23日(火)校長先生は郡山へ出張中です。彼は毎朝7時に学校へ来ます。すぐに学校の前にある横断歩道に、黄色い旗をもって駆けつけます。

小学生が安全に登校できるように、毎日見守っています。

授業中は、いろいろな教室を見回ります。先生方の授業や、子どもたちの様子をそれとなく感じ取り、何気ないアドバイスをするためです。

放課後、彼は誰よりも早く昇降口へ向かいます。下校する生徒たちを見送るためです。その時彼は生徒に「ごきげんよう!」と挨拶をします。

辞書によれば「相手の健康を祝い、また、それを祈る気持ちから、別れるときなどに言う挨拶の言葉。」(『現代国語例解辞典第四版』小学館)とあります。

普段使わない言葉にはじめ生徒たちはどぎまぎしました。でも校長先生が赴任されて3ヶ月たった今では、子どもたちもまた「ごきげんよう!」と返します。今では勿来高校で一番はやりの言葉となりました。

放課後、校長室で古典を教える校長先生。

学校生活

6月22日(月)、学校が再開されて4週間目。この間、祭日もなく、気温や天気の変化も激しく、気分や体調が思わしくない人もいるでしょう。

この日、3年生の1時間目は世界史の授業でした。中国史を学びます。

テーマは「漢帝国の興亡」です。項羽と劉邦の対決から前漢建国。武帝の匈奴挟撃と王莽による滅亡。光武帝による後漢の再興と流れます。

歴史を学ぶ場合、まずその地の自然環境、民族、言語そして風俗をおさえます。

なぜ人々が住み、交流し、争うのか、その背景が分からないと、歴史的事象や人物もただの暗記物になるからです。

だからまず地図を確認、学習ノートで予習、解説して、確認テストを行います。

でも本当に子どもたちに伝わっているのでしょうか。重たい教室の空気が先生に反省を促します。

歴史の面白さを感じてもらえているのか。それが鍵です。

先生もお疲れですか?ときには、手を変え品を変えて、教室に活気を取り戻してくださいね。

子どもたちこそ勿来高校の主役ですから。

学校紹介

6月19日(金)は生憎の雨で、予定されていた2年生の校内清掃ボランティアが延期となりました。

3年生選択授業美術は10名の生徒が選択しています。それぞれに豊かな感性を表現してくれます。

今回は土偶の製作です。土偶は1万年前縄文時代の土でできた人形です。特徴は3つあります。

1つめは装飾が施されていること、

2つめにほとんどのモチーフが女性であること、

3つめに壊されて埋められていることが多いというものです。

彼らは文字を残してくれません。私たちはあくまで彼らの作品から、メッセージを受け取るしか方法がありません。

まず、図書館でさまざまな本から土偶を探しだし模写します。そこから感じ取ったものをベースにデザインを起こします。

そして紙粘土を用いてそれを立体的に表現し、当時の様子を頭の中でカラー映像に変換し絵の具で彩色します。生徒によって様々です。

無から有を生み出す力。そこに1年間の創作活動の目標を絞りたいと思います。

デザイン画と作品立体物作成にかかわる想像力が感性を磨きます。

学校生活

6月18日(木)、この日は午後から学校評議委員会が開催されました。地域の方の意見をお聞きし、学校運営に役立てようというものです。

この日は3年生が2時間連続の授業を行います。5つ用意された科目から、自分の進路に適したものを選びます。国語、数学、英語にスポーツ、保育とさまざまです。

英語の授業では「ここはねらわれるぞ。マーカーを引きなさい。」と大学受験を目指した指導が行われていました。

先生は朝7時前に学校に来ます。舞台となる会議室の窓を開け、授業の準備にとりかかります。

前回の復習、今回の予習、受験に必要なポイント、そして人生訓と、教材作成に邁進します。

選択した生徒は1名です。彼も必死になって、先生から受けた心からの指導に応えようとします。

毎日出された課題をこなし、単語を覚え、そして先生から受けたアドバイスを心に刻みつけます。

教室全体がエネルギーに満ちあふれていました。お互いのエネルギーが渦を巻くような空間に、情熱がみなぎっていました。

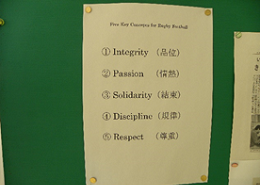

① Integrity(品位) ② Passion(情熱) ③ Solidarity(結束)

④ Discipline(規律) ⑤ Respect(尊重)

このラグビー憲章は昨年度から先生が掲示しています。勿来高の生徒達みんなに伝えたいメッセージです。

学校生活

6月17日(水)、昨日の雷雨が嘘のように雲1つ無い青空が、広がり爽やかな風を運びます。

平常授業が再開されて半月あまりが経ちました。連日の蒸し暑さと生活リズムを上手くつかめないことから、

体や心の不調を訴える生徒が目立ちます。

その様なときに、まず対応していただくのが保健室にいる養護の先生です。けがの応急処置、検温、問診、

時には悩み事へのアドバイスと、私たちの心と体のケアをしてくれます。

彼女は訴えます。感染症の流行が収まったとはいえない時期です。以前にも増して体調管理をしっかりしてください。

まずは毎日検温をすること。平熱を把握していれば、体調の変化に気づきやすいものです。

そして、うがいや手洗いを頻繁に行うこと。どこから病原菌が入ってくるかわかりません。

日常生活を取り戻した今だからこそ、油断せずに体の調子を整えてください。

病は気からと言いますが、健全な肉体には健全な精神が宿るとも言います。心も体も健康でありたいですね。

保健室の先生は大の動物好きです。豆柴を3匹も育てていらっしゃるそうです。

保健室から中庭が見えます。今はツツジが盛りを迎えています。

学校行事

6月19日(金)の5校時に、本校1学年が年間に6回実施しているスキルトレーニングの3回目として

「気持ちのコントロールをしてみよう!~イライラ感情のコントロール~」というテーマで、総合的な探究の時間を実施しました。

イライラ感情コントロールの方法として、

ステップ①でストップ(落ち着く)、

ステップ②で考えよう(解決方法を考える)、

ステップ③でチャレンジ(考えたことをやってみる)の3ステップで行うことを学習しました。

友だちや親との会話などを実際の場面を題材にしてどのようなことを伝えたらよいか考えました。

役を生徒が演じるなど、身近な課題として取り組むことができました。

学校生活

6月16日(火)、先日いわき地区の校長先生方による学校運営について話し合いがもたれました。

感染症のため、まだ先の見えない面もありますが、与えられた環境で精一杯、青春を謳歌しましょう。

1年生男子の体育は、第一体育館で行われました。この建物は昭和34年に建てられたドーム型の個性的な姿を見せてくれます。昭和45年に第二体育館が建てられたため、旧体育館ともよばれます。

この日も気温が30度近くに上がりました。体育館の窓やドアを全開にし、休憩と水分補給の時間をこまめに入れながら、授業が進められました。

準備体操の後、この日のメインであるバスケットボールに移ります。シュートやパスの練習をへて最後に試合をしました。

みんな教室では見ることのできない動きや表情を見せてくれます。とくに今は授業で、ペアワークができません。

さらにマスクをつけているため、顔の半分が隠れていてなかなか表情を伺うことができません。

しかしここでは違います。体育館の中をあちらこちらと跳びまわり、溌剌(はつらつ)とした笑顔を見せてくれます。

髪ふりみだし、汗まみれになる、そんなしどけなさも時には心と体の解放につながります。